美军太平洋舰队总司令尼米兹

1941年12月8日,日本联合舰队偷袭美国海军珍珠港基地,挑起了太平洋战争。到1942年3月底,日军以伤亡4万余人的代价,占领了物产丰富的东南亚以及西太平洋和南中国海的全部美英海军基地,毙伤和俘虏盟军30余万人,击沉击伤盟军大型作战舰只40余艘。

从表面上看,此后以美军为首的盟军反攻力量,花了3年多时间才尽数收复失地,继而进逼日本本土。期间美日双方曾不止一次地反复拉锯,战场上打得非常艰难胶着。但实际上,期间发生在对阵双方造船厂里的那场没有硝烟的造船竞赛,就已经决定了战争结局。哪怕日军在局部战场上发挥得再好,都只是徒劳地挣扎,根本没法改变失败的命运。

恐怖流水线

工业体系完备、生产力强大、技术先进的美国,在二战期间为各盟国提供了海量的战争物资,因此被称为“民主国家的兵工厂”。但是,美国本土和欧亚两个大洲之间,分别隔着广袤的大西洋和太平洋。如果没有足够船只将人员物资输送到战场,美国就是生产出再多的战争物资也形同于无。

美军战时坦克生产车间一角

早在美国民众仍普遍主张“光荣中立”的1940年,面对纳粹德军横扫西欧、饮马英吉利海峡的严重形势,美国当局就已开始未雨绸缪,为介入欧洲战事作各种准备了。鉴于纳粹德军潜艇将大量满载各种物资的商船送入海底,死死扼住了仍在坚持孤军奋战的英国海上生命线的严峻情况,美国除加大了各种军需物资产能外,也着手解决运输船供不应求的问题。

航行在大洋上的1艘“自由轮”

当时,美国海事委员会根据战场反馈信息,在既有船型基础上设计出EC2-S-C1型杂货船。该船长135米,宽17.3米,标准吃水8.5米,满载排水量14350吨,采用蒸汽轮机动力,航速约11节。每艘EC2-S-C1型杂货船可装载2840辆吉普车,或440辆坦克,或2.3亿发步枪子弹。这种船型着眼于战时快速建造,因而采用了诸多简化设计,设计使用寿命只有5年。实际上,美国海事委员会私下对该船的期望,是只要能完成一次满载物资的跨洋航行就算“赚回了本钱”。

在1939年年底前,美国海事委员会对国内各大船厂下了约100艘EC2-S-C1型杂货船的订单。1940年的订单数量增加到了200艘。虽说这些船刚建成就被立即投入到对英物资运输中去,但美国为维系“中立”而刻意压制了相关信息传播。直到1941年2月,随着形势发展,罗斯福总统在“炉边谈话”时宣布要大量制造一批新型货轮,为尚在抵抗纳粹侵略的国度输送军需物资时,才将美国已在批量建造EC2-S-C1型杂货船的信息公诸于世。在这次广播谈话中,罗斯福宣称这些船“将给欧洲大陆带去自由”。从此,EC2-S-C1型杂货船这种战时应急建造的简易船,便被人们称为“自由轮”。

1941年,由于德军潜艇“狼群战术”日臻成熟,英国船舶损失急剧上升,而英国造船业又根本无力弥补这个运输吨位损失,因此对美国“自由轮”的需求激增。美国东西海岸的所有造船厂虽已开始动员,但由于军舰订单被排在优先级,因此哪怕是结构简化得无以复加的“自由轮”,船厂也只能见缝插针地安排上船台。一时间,“自由轮”供需不平衡的情况变得相当突出。

关键时候,美国工业家亨利·凯泽提出改进“自由轮”建造工艺、工序的一整套方案。其中包括模块化生产、大量结构部件外包、先分段组装再上船台合龙、改传统的铆接工艺为焊接工艺等措施。这些措施直接让船舶建造实现了像汽车那样的流水线生产,建造效率自然大为提高。

船台上1艘即将下水的“自由轮”

首艘“自由轮”“帕特里克·亨利”号建造周期是244天。第2艘“自由轮”“俄勒冈之星”号将工期缩短到234天。到1942年10月,俄勒冈船厂建造的“梯尔”号“自由轮”在开始铺设龙骨后的第10天便下水了。而一个月之后,里士满船厂建造的“罗伯特·皮尔里”号“自由轮”在11月8日中午12点零1分开始铺设首根龙骨,11月12日该船即全部建成下水,船台周期只有4天15小时零29分钟。而且在下水3天后,就建成服役了。

由“自由轮”组成的盟军船队将海量军需物资源源不断运抵战区

当然,如此疯狂的造船速也催生出一些问题。少数“自由轮”在航行过程中,发生了龙骨断裂导致船毁人亡的事故。经过专业人士调查,发现是船板在低温下性能变脆,焊接工艺不过关,以及未能消除承力构件应力集中等一系问题所致。1943年,美国海事委员会对“自由轮”进行了改进设计,一一消除了其工艺缺陷,并令其满载排水量增至1.6万吨,航速也有所提高。这种改进至“自由轮”被称为“胜利轮”,寓意盟国将以强大的生产力最终取得战争胜利。别看吨位增加了约2000吨,“胜利轮”的建造实际上比“自由轮”还要简便。纽波特船厂建造的1艘“胜利轮”,从铺设龙骨到下水只用了28小时。这个吨位船舶的船台周期记录就此诞生,而且迄今仍未被超越。

1艘“自由轮”可装载2840辆吉普车,或440辆坦克,或2.3亿发步枪子弹

1943年,美国战时造船业产能达到了历史颠峰,仅各类运输船产量就达1920万吨,战1915至1945年这30年间美国全部运输船产量的41%。其中,里士满船厂在37.5天时间内竟建成了13艘“自由轮”。平均全国每天有3艘“自由轮”下水。

据统计,从1941年到1945年,美国共建造了2710艘“自由轮”和534艘“胜利轮”,总吨位超过了4773万吨。

作坊“挤牙膏”

日本是一个地狭人稠、自然资源十分贫乏的岛国。维持经济和军工生产所必不可少的战略资源主要依赖进口,其工业制成品也主要销往庞大的海外市场。因此,拥有一支具备相当规模的商船队,完成数量庞大的海运量,是日本经济得以维系的命脉所在。

2D型战时标准船,日本战时共生产了82艘

1937年全面侵华战争爆发后,孱弱的中国海军迅速消耗殆尽,弱小的中国空军也无力威胁日本赖以生存的海上运输线,因此直到1941年年底,日本的海运能力仍是充足的。虽然日本着眼于扩大战争的需要,于1939年对商船进行了统型设计,但由于并没有紧迫的需求,因此日本船厂将主要精力都放在军舰的制造上,商船的年产量一直维持在60万吨左右。

830吨级的日本1E型货船

太平洋战争爆发前,日本的商船总吨位为630万吨。据当时日军大本营的乐观估计,发起太平洋战争期后,日本陆、海军须征用民用船只270万吨(战争初期为370万吨)。剩下的360万吨民用船只如果调度得当,是可以满足日本经济需要的。关于战争中的民船损失,日军大本营根据第一次世界大战的过时经验,错误地认为开战第一年度会损失80~100万吨商船,第二年度商船损失会降至60~80万吨,第三年度以后会进一步降为40~60万吨。鉴于日本商船年产量可达60万吨,因此日军大本营认为,只要稍微动员一下,日本造船业完全可以及时补充商船损失。

870吨级的日本2E型战时标准船

然而,残酷的现实很快便粉碎了日军大本营的如意算盘。1941年,日本陆军在进驻法属印度支那南部和实施关东军特种演习中,征用了120万吨商船,接近全国商船总吨位的1∕5。太平洋战争爆发后,日军征用了440万吨商船,超过于全国商船总吨位的2∕3,这个数量不仅大大超出了战前预期,而且随着战事的进一步扩大,日军征用的船舶丝毫没有减少的迹象。剩下的190万吨商船,根本无法满足维持日本经济运转的最低物资运输需求。

870吨级的日本3ET型应急油船

1942年4月,日本对1939年制订了10种标准船型进行简化设计,推出了“第一次战时标准船”。计划建造6400吨级的1A型货船9艘,4500吨级的1B型货船16艘,2700吨级的1C型货船34艘,1900吨级的1D型货船22艘,830吨的1E型货船13艘,490吨级的1F型货船21艘,5300吨的1K型矿石船20艘,1万吨的1TL型油船19艘,5200吨的1TM型油船26艘,1010吨的1TS型油船5艘。以上商船总计185艘,72.053万吨,大体于1943年初全部建造完成。由于日本工业化水平还远远达不到能像美国那样实现船舶流水线生产的程度,日本各船厂还停留在传统的作坊式生产阶段,船台周期居高不下,因此1942年峻工的商船,仅约65万吨。

1900吨级的日本1D型货船

瓜岛战役期间,日本商船队每月损失量激增到15万吨,使本就紧张的日本海运能力更加雪上加霜。1941年,日本的海运量为4,700万吨,1942年降为3,900万吨。尤为严重的是,1942年日本从东南亚运回的战略物资仅完成计划的60%。为填补这个运力大窟窿,日本于1942年决定,1943年的商船产量必须增加到120万吨。

2300吨级的日本2D型 战时标准船

为在短期内将商船产量提高近一倍,日本不仅对本土和所占领地区的造船厂进行动员,而且推出了“第二次战时标准船”。这一批船是作为战争消耗品而设计的,完全没考虑战后再利用。为最大幅度节约工时和材料,商船尤其是油船常见的双层底壳被取消了,船壳外型曲线被最大程度地简化,代之以简单的平板型。

2700吨级的日本1C型货船

这些所谓的“第二次战时标准船”,共计有6600吨的2A型货船121艘,2300吨的2D型货船82艘,870吨的2E型货船419艘,1万吨的2TL型油船28艘,2850吨的2TM型油船34艘,870吨的2ET型油船135艘。以上6型船,共计819艘,184.6万吨。有105万吨于1943年峻工,并未完成年度建造计划。

2850吨级的日本2TM型油船

这些船看似数量庞大,但实际上质量很差。由于大幅度简化工艺、降低标准,这些船的安全性极为糟糕。在风高浪急的太平洋上,这些质量低劣的“第二次战时标准船”经常因为一点小事故就造成灾难性后果。

4500吨级的日本1B型货船

进入1943年,日军在太平洋上已呈节节败退之势。军舰、商船的损失较1942年成倍增加。为挽回颓势,日本于1943年底推出了进一步简化工艺的6种“第三次战时标准船”。但在战败之前,仅建成5100吨的3B型油船和3000吨的3D型货船各1艘,1020吨的3TL型油船3艘,870吨的3ET型油船26艘。

6400吨级的日本1A型货船

在战局已经糜烂、经济已濒临崩溃的1945年7月,垂死挣扎的日本居然还推出了4型“第四次战时标准船”,妄想开发超高速运输船,以求突破海上封锁,但却1艘也未建成。

6600吨级的日本2A型战时标准船

以上总计,日本在太平洋战争期间统共建成1035艘各型运输船,看似不少,但实际上绝大多数为3000吨以下的小船,所以总计吨位仅有260万吨,约为美国同期运输船建造吨位的5.45%。

破交显神威

也就是说,太平洋战争期间美国新建的运输船吨位是日本的18.34倍,那么二者的损失又如何呢?

被炸得面目全非的日本造船厂

美国实际上是同时在太平洋和大西洋上与德日作战。从1941年至1945年,德国海军潜艇部队的破交行动相当活跃,总计击沉了2189艘盟军运输船,总计1115.5万吨。这2个数据仅仅为美国“自由轮”和“胜利轮”产量的67.5%,新增运输吨位的23.4%。更何况战前英国拥有2100万吨各式商船,战争期间英国又赶造了467.5万吨运输船,帮美国分担了不少负担。加之美英海上护航体制日臻完善,立体反潜力量不断增强,因此曾猖獗一时的纳粹“海狼”最终在大西洋运输船吨位战中败下阵来。

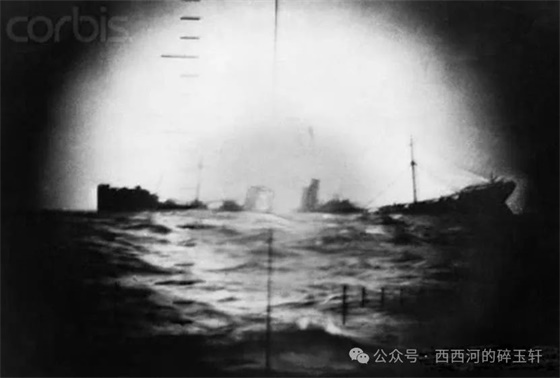

1艘遭到攻击的日本运输船

而在太平洋战场上,日本海军无视德国潜艇的辉煌业绩及其对欧洲战局产生的深刻影响,仍然抱着战前制订的“九段击”舰队决战战略不放,执意以潜艇消耗盟军舰队的实力,为尔后的舰队决战创造有利条件。因此日军潜艇主要用于协同水面舰队实施正规作战,较少用于破交作战。日军认为,美国的造船能力很强,消灭它一些商船,很快可以得到补充,对其作战影响不大;只有击沉其军舰,让美国一时补充不上,才可以改变双方力量对比,有助于夺取制海权。日本甚至极端错误地认为,使用潜艇打商船,不过是一种“怯懦的战法”。

1枚航空炸弹正砸向1艘日本运输船

在这种思想支配下,日军统帅部不仅不积极支持潜艇部队的破交建议,反而对此作出种种限制。对潜艇攻击的对象就作了如下规定:主要是袭击对方的战列舰和航母,其次是巡洋舰和驱逐舰等,只有当找不到上述战斗舰艇时,才可袭击商船。甚至以教令的形式载明:对战列舰和航母可发射各发射管中的全部鱼雷,对巡洋舰可发射3条鱼雷,而对商船则只准发射1条鱼雷。显而易见,仅仅发射1条鱼雷,命中目标的概率很低,这就大大降低了击沉商船的可能性。据统计,太平洋战争期间,日军潜艇在太平洋战区仅仅击沉盟国商船59艘,计293924吨。由美国运往太平洋战区各地的军用物资,每1万吨中仅损失45吨。

遭受美机空袭的日本运输船队

反观美国海军,却能及时吸取本国和他国的经验教训,研究出适合太平洋战区的潜艇“狼群”战术,在广袤无垠的太平洋上积极开展破交作战。据统计,太平洋战争期间,仅美国潜艇部队就击沉日本运输船1178艘,总计505万吨。平均每损失1艘潜艇,美方可击沉9.7万吨日本运输船。

美军潜艇是太平洋战区破交作战主力

由于日本各种船只的损失急剧增加,国内又没有办法及时补充,进而影响到日本从海外进口的能力。1941年,日本各种物资的总输入量为4700万吨,到了1944年就只有1000万吨了,1945年更是降至600万吨。1944年,日本主要原料输入量与1941年相比,除了锡和大豆以外,其它商品的输入量都大幅度地下降。其中煤减少了59%,铁矿石减少了64%,棉花比1943年减少了74%。1944年,日本本土的大米进口量从1942年的260万吨降到180万吨。1945年,输入的铝土矿由1943年的90万吨降到1.5万吨。原料输入的锐减,严重影响到工农业生产。1944年同1941年相比,日本工业总指数(以1935为100)从169.1下降到86.1,农业指数(以1933-1935年为100)从1940年的169.9下降到1944年的82.4。生产武器装备的兵工厂因缺少钢铁和铝而无法正常开工,日本陷入了深刻的经济危机和军事危机。

1945年初,由于美军潜艇的破交作战实际上已经掐断了出入东京、横滨和名古屋等日本东岸大型港口的水上交通,日本航运只能通过下关海峡和丰后水道出入濑户内海。非但如此,1945年3月至8月,美国陆军航空队发起了一场旨在切断日本本土与西南诸岛、中国、朝鲜之间的海上交通线的“饥饿战役”。他们通过空中布雷封锁,共炸沉炸伤65艘日本军舰在内的670余艘船舶。其中炸沉和重创无法修复的达431艘,总吨位140余万吨。

美军战机攻击日本运输船

“饥饿战役”的成功实施,几乎彻底切断了日本至关重要的海上生命线。1945年8月与当年3月相比,下关海峡海运量下降98%,濑户内海只能通行机帆船之类的小型船舶。这段时间内,日本物资进口较1944年同期下降90%,维持战争所急需的石油、煤炭、粮食等战略物资供应近乎中断。日本军工企业由于原料断绝,纷纷停产。全国22个造船厂除3个外,其余的被迫关闭。日军大批飞机、舰艇由于燃料极度缺乏而被迫停飞、停航。由于航运中断,250万吨大米积压在朝鲜各港口,而日本本土的粮食供应却极其困难,约有850万日本城市居民为付生计而被迫逃往农村。

到1945年8月,日本经济事实上处于瘫痪状态,日本军阀叫嚣的“本土决战”、“一亿玉碎”,实际上根本无力实施。投向广岛、长崎的2枚原子弹和百万苏联红军出兵远东,只是促成了日本统治阶层更快地下定决心投降而已。这场旷日持久的太平洋战争最终结局,实际上在美日两国的造船厂里就已经决定了,这是不以任何人的主观意志为转移的。

作者:西西河的康夫;来源:西西河的碎玉轩微信号

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

作者 相关信息

内容 相关信息

• 昆仑专题 •

• 高端精神 •

• 新征程 新任务 新前景 •

• 习近平治国理政 理论与实践 •

• 国策建言 •

• 国资国企改革 •

• 雄安新区建设 •

• 党要管党 从严治党 •