孙正清源反社会主义的手段十分恶劣,他不仅把社会主义描写成“控制人民群众的一切,包括生活,人身自由,甚至是思想的自由。”的极权政治体制,而且他还一贯对前三十年的农业成就说三道四,以竭力抹黑为能事。

他为了抹黑前三十年中国的农业成就,不惜用撒谎的方式蒙蔽世人,竟然造谣说:“实际上不管怎么算,到1977为止全国农业人口人均产值0.328元的现实,是改变不了的。”

为了揭穿他的鬼把戏,今天就用事实说话,来戳穿他的谎言。

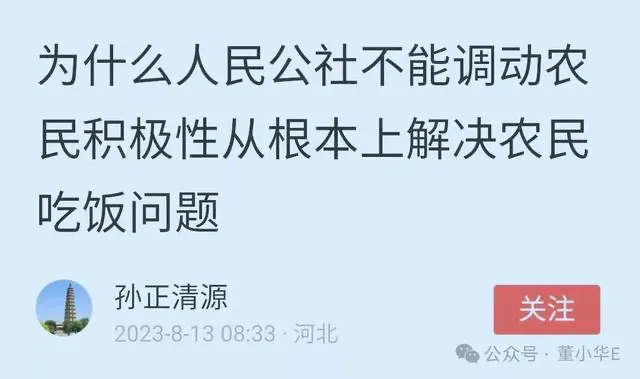

先看一个图片:

从图片上所揭示出来的事实看,孙正清源成心是为黑而黑。

特别是孙正清源对人民公社的集体化农业生产所进行的恶意贬损,从来都不依据事实,只是一味的编织意淫,意图营造出人民公社体制效率低下的印象,从而为贬损前三十年提供炮弹。

其实反驳他这一点并不难,只要用事实说话就能轻而易举揭穿他。

比如,孙正清源空口无凭的说:

“人民公社大集体根本不可能发挥集体主义对单干的优越性。”,“人民公社不能调动农民积极性从根本上解决农民吃饭问题。”

我说他为黑而黑,前三十年黑子可能会不认可,然而实打实的证据却很打他们的脸。虽然人民公社体制有这样那样的缺陷存在,但是效率并不像孙正清源所诋毁的那样低下,我这里用数据说话:

先比较:

1、从1950建国第一年,到公社化最后一年的1982年(1984年全面废除),32年间人口多增加了6.2亿(10.1亿)。粮食产量多增加了2.2亿吨(3.54亿吨)。

2、从第一轮土地承包全面实施的1983年到32年后的2015年,32年间人口多增加3.5亿(13.8亿)。粮食产量多增加2.3亿吨(6.21亿吨)。

二者谁的效率更高一些呢?数据不撒谎。问题是,公社化时期粮食生产的大多数时间,都是在没有优良的种子,种地施的肥料全是农家肥和土杂肥,杀虫靠的是石灰的情况下度过的,生产条件根本不能和后四十年比。而孙正清源用“不能从根本上解决农民吃饭问题”来抹黑人民公社,事实却不是如此。

前三十年吃不饱饭的问题,其客观因素占据主导地位,如DeepSeek所言在当时的历史背景下,国家正处于工业化建设的关键时期,轻工业的发展是国家经济战略的重要组成部分,因此需要调度粮食做为轻工原材料。当时中国交通运输能力严重不足,这使得粮食难以及时、高效地调配到缺粮地区。即便国家有调配计划,实际执行起来也困难重重。还有就是,当时中国人口基数庞大且增长较快,对粮食的需求持续增加。粮食产量增长率比拼不过人口的增长率,所以要满足全国人民的基本口粮需求已经十分困难。

而孙正清源把问题归咎在主观方面,这自然属于无证之论。因为前三十年的人口增长基数远高于改革开放之后的三十年,如果前三十年人口增长率与后三十年持平,就不会有吃不饱饭的情况发生。不信请看:假如建国后截止1982年的人口增长率与土地承包开始至2015年持平,1982年的人口数量则是:10.1亿-(6.2亿-3.5亿)=7.4亿则1982年的人均粮食占有量为:3.54亿吨÷7.4亿=0.48吨=480公斤=960斤而吃饱饭时代的2015年,人均粮食占有量是453公斤,比1982年还少27公斤。可见假设如果前三十年的人口增长率与后三十年持平,人民公社生产的粮食足以让当时的人民吃得饱饱的。

在铁证面前,孙正清源所谓:“人民公社主要是通过行政的力量,以强制的方式,让大集体内的所有人服从。这种运动式的把农民组织起来,实行军事化管理,最终必然会事与愿违,与当初的设想有很大的差距。”的话,其公信力又有几何呢?

孙正清源说:“集体主义所指的集体内部,绝大多数人个人利益服从集体利益都是自觉自愿的,这是所有人心往一处想,劲往一处使的前提。人民公社时期,生产队大集体,绝大多数根本不可能做到这一点。”

然而事实难以否认,模范生产队(如大寨)通过强有力领导和政治动员实现了高效率,这是有目共睹的。虽然由于当时各生产队干部管理素质和政治素质参差不齐的原因,此事不具备普遍性。但是任何实践的成功都是在总结经验教训的前提下,才能达到功德圆满。总结人民公社的历史教训,无非当时的生产管理方式尚未克服人类的劣根性——“自私自利”。从大寨经验看,并非说所有的集体经济都没有克服人的自私意识。事实上,克服人类自私意识对集体经济所造成的负面影响,方法还是有的。只要人民公社在管理层面解决好农民的成本意识、责任意识和归属感,做到“责权利”明晰,“劳动成果和奖惩挂钩”,废除“法不责众”机制,最终会有好结果。而当时人民公社大集体处于发展前期,当时这些都没解决好。

无独有偶,农村联产承包责任制在初期激发了农民的生产积极性,但也存在一些弊端。如土地细碎化,规模效益低。早期承包期较短(如最初15年不变),农民担心政策变动,不愿对土地进行长期投资(如改良土壤、修建水利)。 部分农民倾向于过度使用化肥、农药,导致土地退化。 部分农村出现“一家一户干得好,公共事业没人管”的现象。集体化时期修建的水利、道路等公共设施因集体经济削弱而缺乏维护,影响农业生产等等。 随着改革的深入,政府通过政策调整和制度完善逐步健全了这一制度。

结合上述二者发展共性,再分析一下孙正清源的诡辩逻辑,就可看出,他孙正清源既然可以利用人民公社管理体制漏洞,来彻底否定人民公社。他这个以点带面的逻辑,当然也可以根据联产承包初期的漏洞,用来彻底否定联产承包。可见,他的这个诡辩术是多么的经不起推敲。所以说,事物发展的本质就是,任何事物要想形成成熟体系(如科学理论、管理制度、技术范式)都是遵循着「混沌→探索→修正→系统化」的螺旋上升路径,本质就是实践与认知的迭代循环。所以动态发展观才是实践认识论的精髓。

恰如毛主席所说:“我们办农业、工业的经验还很不足。一年一年积累经验,再过十年,客观必然性可能逐步被我们认识,在某种程度上,我们就有自由了。什么叫自由?自由就是对必然的认识。”

因此,孙正清源用静态本质主义思维方式来解释人民公社集体经济活动,通过否定经验知识的积累与转化,来消解消解人民公社集体化实践创新的必要性与可能性,以此来宣扬定性人民公社的事物属性是先天给定且永恒不变的。这种编织,本质上就是以固化思维的方式,作为否定唱衰人民公社集体化的手段。

事实上,人民公社的初衷本就是发挥集体协作的优势,而今农村集体化道路在实践中展现出来的强大生机和活力是不可忽视的。

不信吗?事实胜于雄辩。

实际情况是, 根据农业农村部及学者调研,全国以农业(主营种植业、养殖业。)为主要产业、且坚持保留集体统一经营和分配机制的行政村约 500-1000个,占全国行政村总数(约50万个)的 0.1%-0.2%。

区域分布主要集中在粮食主产区(东北、黄淮海平原)或集体经济历史悠久的地区(如山西、河北部分农村)

目前中国典型集体经济强村(如江苏华西村、河南南街村、山东代村等),全国约1000-2000个(占行政村总数0.3%-0.5%)。

就是说,虽然人民公社体制已经不复存在,但是农村集体经济这一形式并没有随之消亡,而且在实践中的表现也是非同凡想,越来越成熟。

比如:

实行集体经济的东北黑龙江省甘南县兴十四村,2024年的粮食总产量为3365万斤,而该村总人口为11600人。

通过计算可得,该村通过规模化种植,精准化耕种和节水化灌溉等现代农业技术,实现的人均粮食产量约为:3365万斤÷11600人≈2899斤/人(约合1450公斤/人)比当年全国农民人均粮食产量500公斤多了将近三倍。

这一数据体现了兴十四村通过集体土地规模化经营、在提升粮食生产效率方面取得的显著成果。

其实这并不是个例。

比如:

华北地区的河北晋州市周家庄乡是全国最后一个保留人民公社制度的乡镇,该乡统一种植小麦、玉米、果树。2023年粮食总产约3万吨,人均生产粮食1.5-2吨,合1500—2000公斤,比全国农民人均粮食产量多出3—4倍。 位于华东地区的山东临沂代村集体经营土地,规模化种植粮食、蔬菜。 2023年粮食总产超1万吨,人均约2吨。 总而言之, 农业集体经营村庄的人均粮食产量从 1吨到10吨以上不等,产量差异取决于土地规模、机械化水平和作物类型。

例如:

兴十四村因东北黑土地广袤,人均产量极高;而华北村庄因地块分散,产量接近全国平均水平。

以上数据足以说明,一直坚持实行农业集体经济的村庄,在实践的过程中已经逐步完善了集体经济的经营管理手段,这一进步,促使农村集体经济实现了质的飞跃。单从数据上看,自然条件好的集体经济村庄,人均粮食产量远高于全国人均水平。即使自然条件差的集体村庄,人均粮食产量也不毫不逊色于全国人均水平。从中可见,成熟了的农村集体经济其生产力明显优于一家一户的单打独斗。

我说这话前三十年黑子们别不服气,不服气咱就接着掰扯。

当年中国农村实行人民公社时,即使三年自然灾害时期的粮食产量也比农业靠一家一户单打独斗的印度多,这难道不是活生生的证据?

虽然印度耕地足足比中国多了0.4亿公顷,但是印度的粮食年产量仅为中国的一半。印度人口总数是13亿6千万人,年人均粮食产量461斤左右,仅及中国1950年的水平。由此可见,在农村实行个体经营,比中国耕地面积多出0.4亿公倾的印度,在农业实行“绿色革命”前,年粮食总产量仅仅在0.72亿吨左右徘徊。而比印度可耕土地少的中国,在三年自然灾害时期的1960年粮食总产是1.4350亿吨。当时中国人口6.6207亿,人均年拥有粮食432斤 ,每日每人可供应1.18斤,比印度还好一些。

根据中国共产党“实事求是、与时俱进”的方法论。若以历史唯物主义视角重新审视人民公社制度的演进可能性,我们不难发现,集体经济的管理方式是能够在成功和挫折的洗礼中脱胎换骨的。若人民公社制度持续至今,其必然经历进化至“责权利”明晰,“劳动成果和奖惩挂钩”,废除“法不责众”机制的蜕变,实行股权量化、生产合约等制度创新,所走的道路依然是社会主义制度自我完善的实践路径。

在此基础上,集体经济的优势就能够尽情的发挥出来,这些优势在现今市场化环境中如鱼得水。其优势在表现资源整合、抗风险能力、规模化经营、公共产品供给等。比如,集体统一规划土地,可以规模经营,降低成本;集体资产作为抵押融资,增强抗风险能力;共享基础设施,提高效率等。

其具体情况如下:

1、周家庄通过集体土地所有权整合(全乡耕地集中经营率达92%),实现农机总动力98kW/百亩(全国平均是63kW),降低单位生产成本27%。

2、集体资产规模效应使融资授信额度达常规农户的15倍,2022年获得4.8亿元低息贷款(利率3.85% vs 市场平均5.6%)。

3、统一采购农资使化肥价格低于市场价18%,统销渠道溢价率高出散户23%(2021年集体经济村庄小麦销售均价2.86元/斤 ,比全国均价2.32元高出0.54元)。

4、集体积累资金支撑农业研发投入占比达3.1%(全国农村仅0.7%),率先应用暗管灌溉等技术,实现水肥利用率提升40%。

从中可见,集体经济的优势是不容忽视的。孙正清源意图切割人民公社和集体经济的关系,问题是,改革开放后的农村集体经济大多和之前的人民公社有着血脉联系,即使它们的经营方式已与人民公社时期大相径庭,甚至实行了内部承包,但是你能扯断红军和八路军的关系吗?

虽然时过境迁,但是进化的法则都是与时俱进,所以即使你孙正清源能强行扯断祖孙之间的关系,但是它们之间的共同基因你是改变不了的。

后记:

否定前三十年的人,他们只是选择性地将前三十年的缺点进行毫无底线地放大,以偏概全,以局部映射整体,完全悖离了实事求是的原则。其想营造出的结果,无非是想把前三十年形容得暗无天日,明显可见其恶意满满。

孙正清源长期以来一直以否定社会主义为己任,虽然有党有决议在先,依然敢明目张胆的反对中国社会主义,他甚至辱骂前三十年社会主义制度为“控制人民群众的一切,包括生活,人身自由,甚至是思想的自由。”的极权统治,这方面有图有真相。

他为了把他露骨的言论做些掩盖,便指桑骂槐的说他所骂社会主义是朝鲜式的。众所周知,无论前后三十年,中国社会主义体制是走自己的道路,根本就和朝鲜的社会主义风马牛不相及。问题是,建国至今,中国的政治体制一直是人民代表大会制度,你孙正清源把这一制度诋毁成限制人民言论自由,你这是几个意思?

孙正清源经常以反对前三十年,拥护改革开放为幌子,同时对宪法规定公有制为主体说三道四,用鼓吹国企全盘私有化的名义,间接来反对共产党的领导。他的一言一行有图有真相,这些绝不是通过空穴来风给他罗织出来的。

(作者系昆仑策特约评论员;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布;图片来自网络,侵删)

【昆仑策网】微信公众号秉承“聚贤才,集众智,献良策”的办网宗旨,这是一个集思广益的平台,一个发现人才的平台,一个献智献策于国家和社会的平台,一个网络时代发扬人民民主的平台。欢迎社会各界踊跃投稿,让我们一起共同成长。

电子邮箱:gy121302@163.com

更多文章请看《昆仑策网》,网址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.kunlunce.com

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

作者 相关信息

内容 相关信息

张志斌:“六条路径”壮大集体经济 ——新绛县大力发展农村集体经济的调查

2022-12-17河南新乡刘庄:一个活生生的社会主义新农村,坚持集体经济 幸福路更宽!

2016-11-08• 昆仑专题 •

• 高端精神 •

• 新征程 新任务 新前景 •

• 习近平治国理政 理论与实践 •

• 国策建言 •

• 国资国企改革 •

• 雄安新区建设 •

• 党要管党 从严治党 •