河南巩义,宋太祖永昌陵石像生(原图为几苇渡老师拍摄)

今天河南洛阳市瀍河区,有一条南北走向的“夹马营路”,位于繁华的老城区,传统上是洛阳城通向东、北的交通要道,以各种特色食品名扬本地。用今天的话说,就是美食打卡圣地。

特别是“夹马营烧鸡”,在洛阳当地名头很大,甚至超过了河南最著名的滑县“道口烧鸡”。夹马营烧鸡,个个体大肉丰、色泽金黄、油光闪亮。而且烧鸡出锅时,浓香四溢,引得排队等候的食客们,不断吞咽口水。吃时更是不在话下,皮脆肉嫩,卤味沉浸,鸡脖、鸡脚和鸡胗更是鲜香无比。倘再来壶本地美酒佐之,当更觉快意。

不过,夹马营除了出产烧鸡之外,更诞生了一位改变中国历史命运的伟人——宋太祖赵匡胤。

南熏殿旧藏宋太宗半身像

后唐天成二年二月十六日(西历927年3月21日),赵匡胤就出生在“九朝古都”洛阳夹马营的一个军人家庭里。

跟所有大人物出生时的传说一样,赵匡胤的出生也极富传奇色彩。除了标准版史书中,照例出现的“赤光绕室,体有金色”外,不过这“金色”最大的可能性是这孩子发黄疸比较厉害!

在宋初流传的几个传说中:太祖出生时,产房里不但没有任何浓浓的血腥味儿。相反,随着婴儿的啼哭,一股沁人心脾的幽香四散到府邸院内,四散到街道井坊,经久不散,甚至三天三夜,整个夹马营都弥漫着荷花花苞味儿的清香。故而,赵匡胤的父亲赵弘殷给自己的这个儿子起名“香孩儿”。

洛阳地铁1号线“夹马营”站

但是,从河南话的角度讲,“香”未必就是普通话中“馨香”之意,更多的还是“吃香”,就是得宠、受重视的意思。香孩儿,并非是莲苞馨香的小哪吒,而是赵家最吃香的宝贝疙瘩。

到底我说的有无道理,大家不妨跟我一同回顾一下赵家的家谱吧?

01

涿州祖籍和幽州记忆

赵匡胤的父亲赵弘殷,时任后唐禁军的飞捷指挥使。

说到赵家,虽非门第显赫的门阀世家,却也是个“累待仕宦”的知识分子型干部家庭。并非打打杀杀,靠好勇斗狠出名的武夫底子。

就目前所能查阅到的史料看,赵匡胤家族的历史是从其高祖赵朓,才开始有较确切记载的。

北京长安街北侧的金融街,曾是赵朓的任官之处

即:赵朓—赵珽一赵敬一赵弘殷。

北宋建国后,他们分别被追封为僖祖、顺祖、翼祖和宣祖。

僖祖赵朓(高祖父),生于唐德宗贞元十八年(西历802年),曾历任唐朝的永清、文安、幽都令。永清、文安是今天名称依旧的河北县治,幽都也不是什么高规格的区划,这是唐代宗建中二年(西历781年),河北冀王朱滔设立的一个县级区划,其位置在今天北京西城区寸土寸金的金融街附近。

不过,能在幽州节度使的眼皮底下,出任幽都令,起码说明赵家与幽州藩镇将帅的关系非常紧密,甚至可以说赵朓应该是这个圈子里,深得信任和赏识的嫡系或亲信。此外,在才干上也相当有一套,非如此既不能分一杯羹,也难大用。

安史之乱示意图

安史之乱后,河北三镇沦陷于藩镇割据的军阀手中,成为了独立王国。特别是幽州,

“其民刚强……远则慕田光、荆卿之义,近则染(安)禄山、(史)思明之风。二百余年,自相崇树,虽朝廷有时命帅,而土人多务逐君。习苦忘非,尾大不掉。”

从唐代宗广德元年(西历763年),安史旧将、伪署幽州节度使李怀仙降唐,唐仍故地任命其为幽州节度使。至后梁乾化三年(西历913年),被河东节度使李存勖所灭,幽州镇存在时间长达一百五十余年。

期间,二十九位节帅的一致特征,就是——让中央见鬼去吧!

唐末五代义武军(治定州)节度使王处直墓彩绘武士浮雕

这在行政管理上,表现为彻底执行以军将及幕僚兼摄州县官之策略。也就是说,州县地方官,不由中央任命,而是由节度使随便任用手下的军将、幕僚担任。于是,以儒学为业的赵朓,也就在这块生养他的故土上,开始了自己的打拼。但拘于形势,这个书生只能生于幽州、死于幽州,做一个在跋扈武将手下,仰人鼻息的小小地方官。

赵家当时在幽州是一个比较奇怪的家族,因为幽州人多尚武薄文,晚唐五代时的社会风气更是崇尚暴力、蔑视文化。而赵家却反其道而行之,是个“忠厚传家久,诗书继世长”的知识分子型干部家庭。

比如到了赵匡胤那代,还能记得这位爷爷的爷爷的忌日是十二月七日,记得老人家“以儒学显”。这样清晰的家族记忆,非门风使然,怕很难让子孙传承。

02

从“兼御史中丞”看藩镇体制

顺祖赵珽(曾祖父)也是个读书种子,虽然幽州镇叛乱无常、军阀肆虐,但他依旧博学好读。成年后,也在幽州镇“历藩镇从事兼御史中丞”。

唐幽州卢龙节度使刘济墓出土彩绘石俑

此处,特别提请读者朋友一定注意的是,这个“御史中丞”并非实职,而为宪衔。

这是中唐以来,官职差遣分离的产物。唏哩哗啦、噼噼啪啪、啰啰嗦嗦的一堆官衔,让大人们在小民和同僚面前能够“增重其事,加威其名”,倍儿有面子。千万不要以为赵珽做了什么大官,甚至以为他要去京城做监察部长。这就大错特错,想象力过于丰富了。因为,到了晚唐五代,渐及功赏,宪衔已经像今天的研究生般烂大街了。以至于方镇幕职、宾佐、军将,无不带御史大夫、御史中丞、侍御史、监察御史等官衔。

新中国定都北京后,当年的幽州,迅速成为一个大工地,无数幽州节度使所属僚员的墓志铭被陆续挖掘出来,在北京石刻艺术博物馆与中国文物研究所编撰的《新中国出土墓志·北京卷》中,我们可以随意看到这些赵珽同事和前辈们的官衔:

身着唐代文官礼服的蛇生肖(刘济夫人墓志盖)

前蓟州刺史幽州节度押衙银青光禄大夫检校太子宾客兼侍御史;

故幽州节度押衙银青光禄大夫检校太子宾客兼监察御史;

故幽州节度押衙银青光禄大夫检校太子宾客兼监察御史;

故幽州随使节度押衙正议大夫检校国子祭酒兼侍御史;

故幽州节度两番副使朝散郎检校秘书少监兼御史中丞;

故幽州节度押衙摄檀州刺史充威武军营田团练等使银青光禄大夫检校国子祭酒兼御史大夫

……

所谓藩镇从事,才是赵珽的本职和实职。

身着唐代文官礼服的兔生肖(刘济夫人墓志盖)

从事是一个统称,在藩镇节度使之下的文职僚佐,如副使、行军司马、判官、掌书记、推官、巡官、衙推、要籍、随军等等,都属于这个范畴。藩镇里的这些职务,说白了,在当时有点儿私官的意思。不是朝廷吏部正式铨选的国家干部,而是吃地方财政饭,靠藩镇节度使拿私房钱出来发工资生活的聘任制干部。

但是,这样的干部,如果没有正式的品级,工资奖金都不好落实,怎么套发工资呢?按什么级别走呢?

活人不能让尿憋死,解决的唯一办法,就是按照中央国家机关的正式官衔来套。

我们著名的诗圣“杜工部”,就是个最活生生的例子。

河南偃师杜甫墓

晚年的杜甫,在老朋友剑南西川节度使严武那里讨生活,任了一个参谋的闲职,为了好套发工资,也是为了区分级别,他就挂了一个“工部员外郎”,日后大家便由此尊称他为“杜工部”。其实,他一天也没有在工部干过。

御史中丞,虽然是负责国家监察事物的最高官员,但这却与地方干部没什么太大关系。因为,你只是照此套发工资。更何况,到了唐末五代的混乱时期,无论文武,都能挂个御史中丞。在刘家父子的阎王殿里,文官能活得多么潇洒吗?所以,看似风光无限,其实赵珽活得很窝囊。

03

癫狂时代的窝囊人生

在晚唐五代那个时代,武夫跋扈到了中国历史上的顶点。赳赳武夫们认为用暴力就能解决一切问题,谁的拳头硬谁就是老大!与后来宋人崇文抑武,文人对待武人天天一副臭巴巴脸的状况完全相反的是,在此前的时代里,文人在武人,甚至是社会大众看来,几乎就是窝囊废的代言人。

唐代彩绘武士俑(普林斯顿大学美术馆)

历史上那段著名的“史王对话”中,后汉禁军统帅史弘肇扯着脖子,在殿堂上大呼小叫:

“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,至如毛锥子(指文职官吏手中之笔),焉足用哉!”

在这位武将看来,读书人自己没什么本事,除了胡说八道,办不成什么实事、好事,相反却瞧不起办实事的人,特别是看不起武装同志,叫我们“丘八”?实在是可忍孰不可忍!

三司使王章看不下去了,站出来纠正:

“虽有长枪大剑,若无‘毛锥子’,赡军财赋自何而集?”

唐彩绘武士骑马俑(甘肃省博物馆)

不过,您千万不要以为王章挺身而出为“毛锥子”辩白,就一定敬重读书人。相反,他也“常轻视文臣”,“尤不喜文人”,甚至十分不屑的讥笑读书人:

“此等(读书人)若与一把算子,未知颠倒,何益于事?!”

给你们这帮文科生一把算盘,先不说怎么用,你们知道怎么拿吗?你们文科生,除了浪费粮食,有个屁用?!

幽州这个地方,唐人就说“习乱已久,人心难化。是故累朝以来,置之度外。” 安史之乱使然,人们胡化的程度较深,野蛮程度也比较邪乎,生性好斗,崇尚武力,君臣尊卑观念十分淡薄。加之,军人们脾气又比较暴躁,伸手五指令,举手就要命,看谁不顺眼,无论长官部属,直接上手收拾。

一百五十多年间,换了二十九位节度使,平均每位节度使任期只有五年多一点儿(同属河朔藩镇,而成德平均十年,魏博平均九年)。在二十九位节度使中,倘剔除在位较长的刘济、张允伸,其余诸帅平均在位不过二年多。

张议潮统军出行图(莫高窟156窟 )

很多节度使的任期还不到一年,以至于名相李德裕毫不客气地教训幽州人:

“旬月之内,移易三人,不可谓师有纪律矣;不俟朝旨,专自树置,不可谓人怀义心矣。”

除去极少数朝廷召回、自请致仕和卒于任上者之外,大多为军乱所废黜或诛杀。一镇之主的日子尚且如此,下面做幕僚、地方官的就更悲惨了。这里的武夫们“生长幽燕,只知卢龙节制,不识朝廷宪章。”而“幽系幕吏,杖杀县令”,更是家常便饭,连唐宪宗都知道这个他们的老规矩,而无可奈何。

这种情况下,读书人做官怎么能舒服顺心呢?

04

大宋王朝龙兴地

南渡之后的抗战宰相李纲,曾经这样义正言辞地痛斥分裂分子:

“保塞(今河北省保定市清苑区),翼、顺、僖三祖陵寝所在,子孙奈何与人?!”

宋祖陵石像生(控马官)

世界上只有一个大宋,清苑县是我国领土不可分割的一部分!因为那里有赵家的祖坟……

不过,也有记载说,赵家的三代祖坟在涿州或幽州一带的。

前面,我们一直在说幽州,赵朓、赵珽,两位县处级干部都是土生土长的当地干部,怎么现在北京的城市户口,突然变成了清苑的农村户口了?

这要搁现在,被今天高考录取分数线那一百多分防波堤,整得欲哭无泪、欲仙欲死的外地考生家长们,还不立刻猛扑上来?孩子上学怎么办?再穷不能穷教育,孩子是祖国的未来、民族的希望啊!

位于河北清苑的宋祖陵(原来的省报已升格国保了)

赵家到了第三代翼祖赵敬(赵匡胤的祖父)这辈儿,似乎混得比父亲和祖父都好,大有风生水起的意思。也许因为这个原因,对这位中兴赵家的老祖父,记录也相对较多。

从账面看来,赵敬曾历任营州(今辽宁朝阳)、蓟州(今天津蓟县)、涿州(今属河北)三州刺史,属于高级地方行政官员,还曾娶平州(今河北卢龙)刺史兼幽蓟垦田使者刘昌之女为妻。

刘氏家族是河北保州(今河北保定)的官宦人家,在宋朝建立后,仍旧长期享受皇室宗亲的待遇。太祖、太宗两兄弟对刘家也非常照顾,并不觉得有些遥远而弃之不顾。赵宋皇室对于保州的乡亲,一直保持很深厚而朴素的情怀。不光是刘家,赵家在保州的远亲,也被称作“保州宗室”。

但是,两家的联姻和关系,似乎另有隐情可探。

唐铜坐龙(史思明墓出土,现藏首博)

在这个在人人都是暴力狂的军阀幕府里做幕僚,被没有礼貌、没有文化的大老粗呼来唤去,稍有差池便有杀身灭门之虞。赵敬的父亲赵珽,作为文人,难免心理压力巨大。所以去世很早,赵家也随之家道中落。而赵敬,尽管少年时代也曾慷慨有大志,可毕竟形势比人强。赵敬到了很大年龄,还娶不到老婆,活得十分落魄。幸好,这时候他碰到了一个大好人。

很多年以后,太祖、太宗兄弟的小表舅刘文质,曾经满怀深情地回忆这段历史:“俺爷爷叫刘昌,家住保州保塞县丰归乡东安村,后来去幽州吃粮当兵,在后唐作过平州刺史、幽蓟垦田使者。翼祖皇帝(赵敬)流落民间,混得忒儿不好的时候,俺爷爷私下里知道这个人很不一般,就把俺大姑嫁给了他。”

然而,在宋人追记的史料中,却说赵敬混得很好,“事刘仁恭父子,历营、蓟、涿三州刺史。”

山西忻州李克用墓内浮雕出行仪仗

但从刘昌“后唐为平州刺史、幽蓟垦田使者”的履历看,他出来做官的时间,要稍晚于赵敬,因此两人年纪至少应是相差不大。而再从“赵敬落魄,刘昌嫁女”的记述看,则说明赵敬在成婚时不仅年纪偏大,而且还很落魄。

由此推断,赵敬之父赵珽极有可能是早死,故其家道中落。或是流落到了保州,或是刘昌在幽州与他相识,从而把女儿许配给了他。所以,这里也许有人撒谎了。但不管怎样,这桩婚姻却改变了赵家的命运。

不过,这桩赵刘联姻,从涿州南迁保州的播迁之路中,却折射出那个时代的特殊烙印。

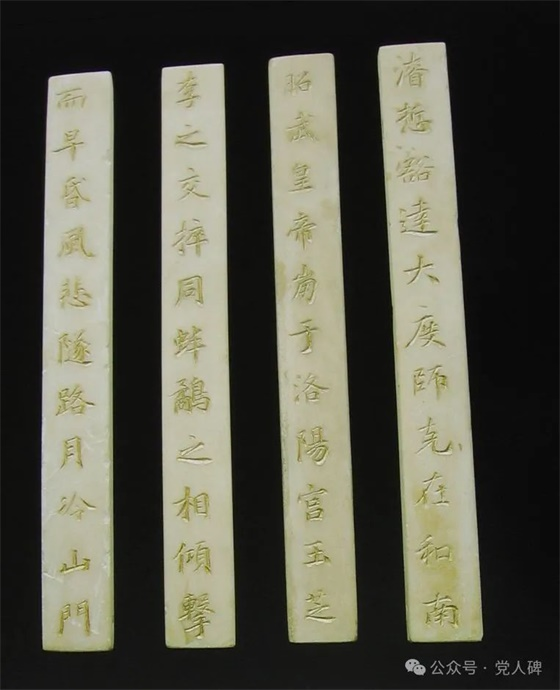

史思明玉册(现藏首博)

又:这篇文章写的时候,宋三祖陵还没挖掘,清苑还叫县,不叫区。

河北人民,我是比较熟悉和亲切的。不光是我的祖籍本来就是河北,我祖父参加革命的时候,还隶属于直南特委,更因为近年来大量阅读基层革命史料,对这里的群众和干部,有种了解之后的天然崇敬感。不过,这篇要讲古代史,就讲个特殊的点。

“燕赵古称多感慨悲歌之士”,这是韩愈《送董邵南序》的开篇首句。可是河北在唐末五代到明朝初年,却是个特殊存在,封建割据时断时续,更别说汉族与异族反复蜕变了。这对河北人民,特别是知识分子身上,留下了很深的时代特点。比如安史之乱初,绝大部分河北士人,持反对和抵制态度,后来却接受叛乱结果,纷纷在安史余孽建立的割据政权中任职,对割据局面予以认同,甚至安史之乱后,祭祀安禄山、史思明的庙宇还一度香火鼎盛。可以说,中唐以来,河北地区其实对中央政权已经是完全无感状态,这与以长安、洛阳为代表的唐中央意识形态产生了很大的距离。

用个今天的台海政治术语,叫“去中国化”。

不只是河北,即便是中原地区,藩镇割据的影响也造成了民心的巨大变化。比如蔡州(今河南驻马店),今天你要跟当地老乡说,你不是中国人,无论男女,非跟你急眼不可。但在李希烈、吴元济时代,“蔡人有老死不闻天子恩宥者,故坚为贼用。地虽中州,人心过于夷貊,乃至搜阅天下豪锐,三年而后屈者,彼非将才而力备,盖势驱性习,不知教义之所致也。”

两百余年后,已经到了宋仁宗时代,蔡州还有祭祀吴元济的情况存在。

所以说到底,统一与分裂,真的是扫帚不到灰尘照例不会自己跑掉。经历唐宋变革期,解决地方独立问题,已经到明太祖冒着滚滚骂名,痛下狠手的时代了,这中间多少年,为啥这么多人不想解决,解决不了?从历史关注现实,囼蛙、港毒,乃至现在的内地某些地方某些势力(你懂的),又何尝不是?

画个重点:意识形态无小事!

2025年4月12日12:13于郑

注:所有图片均来自网络。

来源:党人碑微信号

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

作者 相关信息

内容 相关信息

• 昆仑专题 •

• 高端精神 •

• 新征程 新任务 新前景 •

• 习近平治国理政 理论与实践 •

• 国策建言 •

• 国资国企改革 •

• 雄安新区建设 •

• 党要管党 从严治党 •