这是一个在红旗下长大、战火中成长、人民军队培养的音乐家。他10岁参加新四军,15岁加入中国共产党,19岁背着小提琴随大部队进驻上海,从此落地生根,全身心投入新中国的音乐事业。“一生坚持歌颂党、歌颂祖国、歌颂劳动人民”,是他创作生涯的真实写照。2025年,将迎来他95岁生日。他就是著名作曲家、“七一勋章”获得者、交响乐《红旗颂》的作者吕其明。

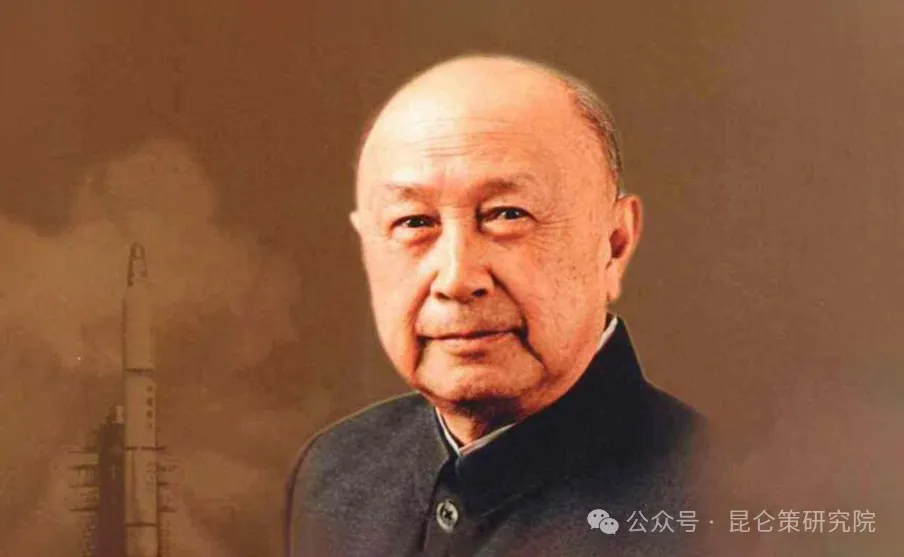

作曲家吕其明(来源:“伴公汀”微信号)

继承父亲遗志

吕其明,1930年5月生,安徽无为人,上海电影制片厂艺术委员会原副主任,现任上海音乐家协会顾问,是新中国培养的第一批交响乐作曲家,著名电影音乐作曲家。

在吕其明的家乡,当地老百姓永远不会忘记1945年殉难的烈士、吕其明的父亲——吕惠生同志。

吕惠生是无为县的著名爱国知识分子。抗日战争爆发后,吕惠生与共产党紧密合作,以地方领袖的身份,为新四军到处筹划捐款,为江北游击纵队的壮大和发展作出了积极贡献。1940年春,国民党反动派再次掀起反共高潮,吕惠生毅然决定星夜带领全家奔赴江北游击纵队驻地,投身革命队伍。

毛主席亲手签署的吕惠生烈士家属光荣纪念证(来源:“岁月静安”微信号)

抗战胜利后,为了避免内战,新四军七师奉命撤出皖江根据地。吕惠生在随同部队北撤途中,遭国民党军袭击,不幸被捕。在狱中,面对敌人的严刑拷打,威胁利诱,他坚贞不屈,大义凛然。1945年11月13日,吕惠生在南京附近的江宁县六郎桥英勇就义,年仅44岁。

父亲的个性、风骨遗传给了吕其明。1945年9月,15岁的吕其明光荣地加入了中国共产党。继承父亲遗志,把自己的一切献给人民,献给祖国。

开启创作之路

1940年,10岁的吕其明随父从军,来到淮南抗日根据地,成了抗敌剧团的小演员,唱歌演戏为新四军鼓舞士气。抗日战争是残酷的。血与火的洗礼,生与死的搏斗,几乎时时在吕其明身边展开,一个未来音乐家所必备的素质就在这样的环境下磨炼出来了。

1942年的秋天,新四军二师政治部抗敌剧团正在举行联欢会。没有正规舞台,权且用土墩代之,节目水准也难称优秀,但台下观众的情绪却是亢奋而热烈的。这时,年仅12岁的吕其明身穿拖到膝盖的新四军军装,跳上土墩台,红着脸自报了一个节目:“下一个节目,根据军号曲调改写的四部合唱《向前进》,作曲者吕其明!”这是一部稚嫩的作品,但却是吕其明永远不会忘记的一部作品。

1941年,参军一年后的吕其明与姐姐吕晓晴(左)摄于新四军二师抗敌剧团(来源:“岁月静安”微信号)

对于年仅12岁的吕其明来说,大音乐家贺绿汀对他的影响,是至关重要的。在一个皓月当空的夜晚,年幼的他正在仰望头顶群星闪耀的星空,忽然微风中送来一缕令人心颤的小提琴声。他循声寻去,来到村外,只见贺绿汀伫立在村头的树下,正在演奏贝多芬的《小步舞曲》。

贺绿汀拉完一曲,才发现身边站着这唯一的小听众,凭借音乐家的直觉,贺绿汀也发现了这少年身上蕴含着的音乐天赋。他简单地询问了一下,摸着少年的头说:“你才12岁,正是学琴的好时候,让你爸爸想办法买一把琴。”继而,又语重心长地说,“音乐是很好听的,但是搞音乐的人是很苦的,要勤学苦练!”

吕其明与贺绿汀(中)、马彩瑞(右)合影(来源:“人民音乐杂志”微信号)

三个月的时间里,贺绿汀帮助剧团练歌,教乐理,提高音乐水平。几个月后,12岁的吕其明就改写出了那首四部合唱曲,一条通向传世名作《红旗颂》的创作之路,由此开始了。

1947年,吕其明随华东军区文工团进入刚被解放的济南,看着万众欢腾的壮观场面,在胜利的鼓舞下,他写出了《军队向前进》(由著名指挥家曹鹏作词)。吕其明说:这首歌既是我个人真情实感的流露,也唱出了广大指战员的心声。虽算不了上乘之作,但从济南一直唱到了上海。

解放后,吕其明所在的华东军区文工团集体转业至上海电影制片厂。学过小提琴的他被分配在管弦乐队担任小提琴演奏员,由此成为一名新中国文艺工作者。

激荡在国人心底的音乐符号

七十年来,吕其明先后为《铁道游击队》《焦裕禄》《雷雨》等200多部(集)影视剧作曲,创作《红旗颂》《使命》等10余部大中型交响乐作品,300多首歌曲,《弹起我心爱的土琵琶》等歌曲广为传唱。其中,影响最大、流传最广、最具震撼力的,是写于1965年的管弦乐序曲《红旗颂》。《红旗颂》问世六十年来,以其激情豪迈的旋律、铿锵有力的节奏,成为激荡在国人心底的音乐符号。

吕其明《红旗颂》珍藏版黑胶唱片(来源:“上海爱乐乐团”官网)

一部伟大作品的诞生,仿佛有天意安排。当时,上海每年五月份要举办一次“上海之春”音乐会,吕其明是上海音协的党组成员。1965年2月,音协党组在审视各单位汇集来的节目单时,发现力作很少,贺绿汀、丁善德、瞿维、孟波等同志都很关注。

这时,上海交响乐团的著名指挥家黄贻钧提议要吕其明赶写一部作品。“只有三个月就要演出,我怎么来得及呢?”吕其明想推托。但看到老前辈老领导信任的目光,抑或一刹那间想起了12岁那年贺绿汀对他的鼓励。总之,他答应了。吕其明后来说:“其实,我一直想写三颂(歌颂祖国、党、领袖)的作品,但感到题材太大,不易写,所以一直不敢写,那次会议是把我逼上梁山了。”

1965年,第六届“上海之春”部分节目单(上海市档案馆藏)

当时时间紧迫,选择什么题材也不容太多考虑。作为烈士的儿子,10岁参军、15岁入党的吕其明,对红旗——这革命的象征,最具强烈而深厚的爱了。这红旗上有他父亲的血啊!找到了这个象征,他灵感喷发,才思奔涌,选择了1949年10月1日中华人民共和国开国大典,第一面五星红旗升起这个庄严的场面和神圣的时刻。

他废寝忘食,在一星期内就一气呵成写完了《红旗颂》。这部作品采用单主题贯穿发展的三部结构,由引子,第一部分(主题)、连续部分、中间部分、第三部分(主题再现部分)和尾声组成。

《红旗颂》1965年8月版手稿的高清复制件(来源:“岁月静安”微信号)

贺绿汀、丁善德、孟波、黄贻钧等老前辈审听排练后,一致肯定了这部作品。凭着老艺术家敏锐的目光,他们预感到,只要再精雕细刻一下,这一定是一部有影响力的作品。果然,《红旗颂》在“上海之春”开幕式上由上海交响乐团、上影乐团、钢琴管弦乐乐团联合演奏,引起强烈反响。当时的报纸上,有人撰文认为:上海在1960年代有三部里程碑式的作品,那就是丁善德的《长征》,何占豪、陈钢的《梁祝》和吕其明的《红旗颂》。

吕其明自己对《红旗颂》是这样评价的:“这部作品是我厚积薄发之作,是我多年来对党、对祖国、对人民爱之激情的喷发。我对于红旗的感情之深,近于生命。我想:红旗之所以能够在天安门广场上飘扬起来,是多少人用鲜血和生命换来的,革命先烈的每一次冲锋都是举着红旗冲上制高点,夺取了胜利!我写开国大典,虽然当时我未能参加,但从一九五一年到一九五九年,我在北京,每年‘五一’‘十一’到天安门广场去接受毛主席的检阅,我热泪盈眶,激动万分。天安门广场上那面五星红旗给我的印象太深太强烈了!”

《红旗颂》旋律感人,连普通人也能哼唱。吕其明始终把人民装在心中,为中国人写作,要千方百计地让听众理解,接受他的作品,吕其明说:“党把我从一个一无所知的孩子培养成一个终生从事音乐的文艺工作者,我感谢党,感谢人民对我的培养,我要用音乐表达我的心声来报答这培育之恩。我不论写什么作品,首先想到祖国。人民能接受,就是我最大的满足。”

吕其明亲自坐镇全新版本《红旗颂》的录音现场(来源:“上海爱乐乐团”微信号)

1965年春,红色经典管弦乐序曲《红旗颂》首演于上海这座光荣之城。时隔六十年,这首作品在上海续写恢弘篇章,吕其明推出管弦乐序曲《红旗颂》(60周年纪念版)最新修定版,由上海爱乐乐团艺术总监张艺执棒乐团于《中外音乐荟萃》音乐会首次上演!之后,管弦乐序曲《红旗颂》(60周年纪念版)还将于下月的第40届上海之春国际音乐节《吕其明作品音乐会》再次上演。

文章来源:《档案春秋》2025年第2期

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

作者 相关信息

内容 相关信息

• 昆仑专题 •

• 高端精神 •

• 新征程 新任务 新前景 •

• 习近平治国理政 理论与实践 •

• 国策建言 •

• 国资国企改革 •

• 雄安新区建设 •

• 党要管党 从严治党 •