摘要:抗战时期的陕甘宁边区是在苏区基础上创设的,其辖属范围也经历了复杂的演变过程。中共早期在陕北的活动以及红军东征与西征开辟的新苏区奠定了陕甘宁根据地的基本轮廓,但根据地也因国民党“围剿”而面临重重危机。西安事变后,红军南下接防,恢复了旧苏区。中共又以驻军为依托开展组织建设,在统战区造成既成事实,进一步拓展了边区范围。由此,国共双方对边区的辖属范围产生分歧。全面抗战初期,国共两党围绕红军驻地和陕甘宁边区辖属范围进行了初步交涉,但由于在边区的合法性及县域数量等问题上存在分歧,双方难以达成共识。此外,国民党在谈判中有意将边区问题地方化,致使双方未能形成明确的处理方案。在双方各执一词的情况下,中共在边区积极推进县域政权建设,国民党则力图遏制中共的活动,双方的摩擦冲突自然无法避免。

1941年,林伯渠在谈到边区历史时认为:“边区辖地,是由内战时期苏维埃区演化而来。”【《陕甘宁边区政府工作报告》(1941年4月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院编:《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,档案出版社1987年版,第161页。】事实上,从苏区形成、改制到陕甘宁边区的创设,其辖属范围发生了很大的变化。但是,国共双方在边区实际范围和性质问题上的认识并不一致。1937年初,国共两党就陕甘宁边区问题展开初步交涉,但因全面抗战突然爆发,国共两党谈判未能完成,致使整个抗战期间双方围绕边区范围和治权问题的交涉与争执始终持续。边区各县不仅长期存在双重政权现象,还引发了诸多争端,这些矛盾甚至一度将国共合作推向战争边缘。因此,重新梳理陕甘宁边区范围的演变过程及其背后的国共斗争,仍有可继续讨论的空间。

学界在论及陕甘宁边区形成、范围演变以及国共关系史时,往往因研究视角与材料的不同而形成了冲突性观点。上世纪80年代以来,台湾学者侧重强调边区的形成是中共意图扩张的结果。如侯家国提出:“中共在陕北边区,从西安事变前之三四县……前后十年间,扩展达三十九县市之多。”【侯家国:《中共陕甘宁边区政府——成立及其运作》,台北黎明文化事业股份有限公司1979年版,第41页。】郭华伦的研究也认为,国共两党在边区不断出现摩擦和冲突,是“由于边区政府积极向外扩张”【郭华伦:《中共史论》第3册,台北“国立”政治大学国际关系研究中心1989年版,第435页。】。同一时期大陆产生了一批陕甘宁边区的通史性论著,则基本遵循了中共击退国民党反共高潮的认知框架。【宋金寿、李忠全:《陕甘宁边区政权建设史》,陕西人民出版社1990年版;李顺民、赵阿利:《陕甘宁边区行政区划变迁》,陕西人民出版社1994年版。】近年来,学界试图从国共双方的材料入手,通过梳理双方关系,丰富了对陕甘宁边区陇东地区的治权争夺和冲突事件的认识。【目前相关研究主要集中在对陇东事件的梳理。参见柳德军:《陇东事件与国共关系之演变》,《史学月刊》2019年第9期;杨东:《危机与转机:抗战时期中共对环县事变的应对》,《党史研究与教学》2014年第6期;赵赫依:《政争与磨擦:抗战时期陇东地区的国共关系研究(1937—1941)》,陕西师范大学2022年博士学位论文;等等。】但是,目前学界对抗战前后国共双方在陕甘宁边区实际控制范围的变动与初步交涉等问题仍缺乏梳理。对上述问题的梳理,有助于避免受到为“有理、有利、有节”溯源等后见之明的影响,进而理解国共两党在治权冲突上的具体表现,从整体上把握双方在陕甘宁边区的关系演变历程。

一、西安事变前国共军事斗争与苏区范围的变动

陕甘宁根据地是在陕甘边与陕北根据地基础上发展而来的。陕甘游击队创建初期虽短暂建立过照金、渭北等根据地,但由于游击队和地方党组织反复遭遇挫折,并没有形成规模性的苏维埃政权。根据地真正得到巩固和发展是在1933年后期,并逐步形成了陕甘边、陕北与神府等革命地理区域格局。1935年2月5日在赤源县周家硷联席会议上,陕甘边与陕北根据地初步达成统一,并成立中共西北工委。【郭洪涛:《周家崄会议追忆》,中共陕西省委党史研究室编:《西北革命根据地》,中共党史出版社1998年版,第246页。】尽管两个根据地长期存在的隔阂与分歧仍然难以消弭,但此次会议初步达成了打通陕北、陕甘边根据地和神府苏区的共识。迨至1935年7月,中共主要占据延川、延长、保安、安塞、安定5县,并在陕北地区广泛建立起党组织。阎锡山声言:“陕北共匪甚为猖獗。全陕北23县几无一县不赤化,完全赤化者有8县,半赤化者10余县。现在共党力量已有不用武力即能扩大区域威势。”【《陕北赤匪愈严重化》,《大公报(天津)》1935年7月23日,第3版。】9月,红二十五军进入陕北,与地方红军整编成一个强大的主力兵团。其后,各方在延川县永坪镇召开联席会议,决议改组中共西北工委,成立陕甘晋省委,下辖中共陕甘边区特委、神府工委、陕北第一分区委,并直接领导赤源、秀延、子长、靖边、米西、延川、延长、延安等9个县委。【中共陕西省委组织部、中共陕西省委党史研究室、陕西省档案馆编:《中国共产党陕西省组织史资料》,陕西人民出版社1994年版,第147页。】12月瓦窑堡会议后,中共中央调整了原有行政区划和领导机构,决议成立陕甘、陕北省委和关中、神府、三边特区。【李维汉:《回忆与研究》上,中共党史出版社2013年版,第288页。】

总体而言,西北苏区早期自主发展,其控制范围与政权建设亦相当有限。根据地创建初期所面临的“围剿”主要来自国民党地方政府所领导的民团、驻军等,国民党高层对陕北的关注度并不高。1934年10月,随着红军等相继占据陕甘边境的庆阳、环县、安边、定边、宁条梁等地,根据地逐渐扩大;与此同时,红四方面军进入陕南,引起国民党陕甘当局的恐慌。10月,蒋介石赴西北巡视陕甘宁各省,决议调集高桂滋部进入陕北,并电令“杨渠统、井岳秀两部及宁省部队务于最短期间彻底痛剿”【《蒋介石杭毅电报选辑》,中共陕西省委党史研究室、中共榆林地委党史研究室编:《陕北革命根据地》,中共党史出版社1995年版,第661页。】。高桂滋第八十四师进入陕北,会同陕、甘、宁、晋4省部队共4万人“围剿”陕北苏区。高桂滋进入陕北后意识到中共势力发展之迅猛,“途见闻所及,始知共匪活动之严重情形,已非初料之所及。二十县中,除各城镇附近一、二十里以内,几皆为共匪所盘据”【《赵清正建议成立陕北党政军联合剿共委员会致邵力子函》(1935年2月21日),陕西省档案馆编:《国民党军追堵红军长征档案史料选编(陕西部分)》,中国档案出版社1994年版,第440页。】。然而,此时的陕北派系复杂,地方势力盘踞一方,高桂滋电请蒋介石“俾得统一事权,增加剿匪效率”【《高桂滋电蒋中正》(1934年10月25日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080200-00442-202。】。国民政府的“剿匪”计划还提出协调各部和地方政府,培养民众自卫能力,逐步推进“围剿”。到1935年东北军和陕北各部持续“围剿”,进一步压缩了苏区范围,占据了陕北各县城和主要交通线上的区镇。【《国民党陆军八十四师政训处长给陕西省政府主席邵力子的报告》(1935年3月),《陕北革命根据地》,第665页。】然而,高桂滋、井岳秀等相互猜忌,不但成见未除,而且矛盾日益尖锐化,地方行政问题尤多,难以合力“围剿”。陕西省政府主席邵力子7月的报告称:“延长、安塞相继沦陷,保安本为匪巢,膚施亦久被围。高师气馁,不敢越清涧以南。冯师防广,□未能进甘泉以北,中间数百里无人过问。”【《邵力子等电蒋中正》(1935年7月6日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080200-00462-045。】可见,中共仍有一定的生存空间。

中央红军进入陕北后,反“围剿”力量增强,根据地得以巩固。1935年10月22日,中共中央在吴起镇召开政治局会议,决议保卫和扩大陕北苏区,“以吴起镇为中心,第一期向西,以后向南,在黄河结冰后可向东”。随后,中央红军南下与红二十五军、红二十六军会合,合力粉碎南边国民党军的“围剿”。11月18日,毛泽东在张村驿西北革命军事委员会会议上指出,今后的战略部署是“将红军主力集中于南线,出中部、洛川,切断西安至肤施的交通,相机夺取中部县城,争取攻占甘泉、肤施”【中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》上,中央文献出版社2013年版,第523、530页。】。张学良东北军和杨虎城部则在宜川、鄜县至环县一带划定防区,筑堡“围剿”。直罗镇战役后,红军集中在“甘洛鄜宜一带,全力对付东北部队,其后方则在安定瓦窑堡等处,顷正召集壮丁训练补充”【《邵力子电蒋中正》(1935年12月23日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00103-098。】。与此同时,红军相继恢复了新正、赤水、淳耀、永红4县苏维埃政权,11月又组建新宁县。5县设有中共县委,共辖19个区乡党组织。中共向南的军事战略计划不仅解决了根据地所面临的外部危机,而且提出巩固南面苏区,在扩红与“赤化宜洛两县”后准备东征。【《毛泽东关于目前根本方针应是南征与东讨问题给张闻天的电报》(1935年11月30日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》第12册,中央文献出版社2011年版,第475页。】

中共相继进行的东征与西征,是影响陕甘宁根据地控制范围的重要军事行动。瓦窑堡会议后,中共中央决议将军事部署放在“打通苏联”与“巩固扩大现有苏区”这两个任务上,准备东征。【《中央关于军事战略问题的决议》(1935年12月23日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第10册,中共中央党校出版社1991年版,第589页。】1935年12月24日,中共中央下达关于准备东征的行动计划,要求以40天为期,完成渡黄河东征的准备工作。其工作部署如下:在北线和南线分别组建红二十八军、红二十九军;在南面夺取甘泉、宜川两城,赤化宜川、洛川两县;在北面打击进攻苏区的高桂滋等部,以确保下一步红军东征的后方安全。军事部署下达后,红军在南部各县取得进展,攻下甘泉等县,并要求“省委应派地方干部、地方部队,随一军团、二十五军行动,发展并接收苏区”【《毛泽东、周恩来关于一军团及二十五军的行动部署致彭德怀、杨尚昆等电》(1936年1月5日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),解放军出版社1999年版,第132页。】。刘志丹率红二十八军向北发展,进击横山县城。1936年3月中下旬,为配合东征渡河,红二十八军东调进入吴堡、葭县、神府一带,“神府苏区基本恢复”【《红二十八军与神府红军会合了》,《红色中华》1936年3月23日,第1版。】。主力红军进入山西后,毛泽东多次催促周恩来,由其直接负责向绥、米、葭、吴地区发展,“大举袭敌堡垒,扩大胜利。无定河以西部队,还须多调向东岸与神(木)、府(谷)红军连成一片,夺取一、二个城为好”【王焰主编:《彭德怀年谱》,人民出版社1998年版,第140—141页。】。红军东征进入山西,“围剿”陕北的晋绥军各部相继东撤,绥、米、葭、吴等地和神府苏区得以恢复和巩固。据14日的报告,“自葭、芦间北二十里之沙湾、高家坞、桑沟、大坬坪已恢复。从南至北一百余里,东至西一百里,共二十余区”【《朱理治、肖劲光关于开辟米东、葭西、神府苏区致周恩来、张闻天、毛泽东等电》(1936年3月14日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第262页。】。4月底,晋军全部退出陕北,红军占领吴堡、神木。

在根据地南面,中共积极与张学良部接触,并与东北军第六十七军王以哲部订立互不侵犯的口头协定,红军同意“恢复六十七军在富县、甘泉、延安马路上之交通运输,及经济通商”【《我方与东北军王以哲部订立口头协定的通报》(1936年3月5日),中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院编:《周恩来军事文选》第1卷,人民出版社1997年版,第452页。】。但是,在蒋介石督促东北军向北“进剿”的情况下,张学良部不得不积极行动,并于3月中旬占据黑水寺以南地区,以第六十七军、第一〇五师构筑中、洛、鄜、甘、延大道封锁线,【《张学良电蒋中正》(1936年3月23日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080200-00264-076。】中共在关中分区遭受重创。1936年3月15日中共的报告称,关中各县区域大部被占领,“尚可控制敌人后方侧翼活动(一团及独立营目标大)。西线及西北均是平原地带很难活动,东及北均为极少人烟之梢林,粮秣大成问题”【《贾拓夫关于关中地区开展游击活动致朱理治、肖劲光并报张闻天、周恩来等电》(1936年3月15日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第263页。】。关中特委跟随部队到各县领导游击战争及地方工作,只留少数人员保持与各县联系。4月初,经周恩来与张学良谈判,张学良同意停止内战。但碍于蒋介石进占苏区的命令,张学良一再声称“再不进剿无以回答蒋”,并提议红军在关中积极活动,“以使东北军借口而进行洛、鄜、甘、膚间的筑碉修路(彼此交通仍有),如此推延一月,看情势变动再定以后行动”。【《周恩来关于同张学良商谈各项问题致张闻天毛泽东彭德怀电》(1936年4月10日),西北五省区编纂领导小组、中央档案馆:《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,中共党史资料出版社1990年版,第106—107页。】事实确实如此,到4月底,张学良部以后勤补给艰难为由,仍停留在甘泉、鄜县一带,“此时急于打通延长、延川非不可能,唯所难者”【《张学良电蒋中正》(1936年3月23日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080200-00264-076。】。张学良对国民党北进延长、延川、清涧、绥德,从西面建立黄河封锁线的军事部署迟迟未予执行。但是,红军东征进入山西后,中共最终还是失去了东征前对甘泉、鄜县等关中各县的控制,在淳化、耀县等地区的游击活动也大受影响,“在地形、物质、敌情及发展前途上都有很多困难”【《彭德怀关于关中部队钳制敌人恢复苏区的行动方针致朱理治、肖劲光速转张闻天、周恩来并告毛泽东电》(1936年4月28日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第381页。】。

1936年4月底,主力红军东征已无作战条件。毛泽东认为“国民党军控制下的神府、三边地区和环县、合水及其以西地区均较空虚”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第584页。】。因此,红军的战略转变为向西扩大苏区。主力红军回陕后,主要在陕北延长、延川、瓦窑堡、安定、保安、安塞及无定河延安一带活动。5月18日,西北革命军事委员会下达西征战役的行动命令,组建左右两路野战军准备西进。“第一步以夺取并赤化安边、定边、环县、曲子之目的。”【《关于西征战役的行动命令》(1936年5月18日),《毛泽东军事文集》第1卷,军事科学出版社、中央文献出版社1993年版,第530页。】红二十九军、红三十军和陕北地方部队仍在神府地区活动,牵制国民党西渡部队。为配合西征,中共中央又成立了陕甘宁省委,“管辖保安、三边、庆北、华池各县,并向西发展。李富春任书记,省委机关设在吴起镇”【《中央给理治劲光并转省委电——成立陕甘宁省委及干部任命》(1936年5月17日),中共庆阳地委党史资料征集办公室编:《陇东革命根据地的形成》,内部发行,1990年版,第397页。】。红军西征后,国民党为围堵红军西进,命令马鸿宾分驻庆阳、曲子、环县、镇原地域,由张学良部负责封锁西线,马鸿逵和地方民团驻守安边、定边一带。【《彭德怀关于敌情及红军行动部署致红一、十五军团电》(1936年5月21日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第411页。】“董英斌驻守鄜县等防止南窜”,何柱国的骑兵师在庆阳、环县、洪德城间堡线。【《张学良电蒋中正》(1936年6月4日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00031-066。】

西征战略部署下达后,左右两路野战军很快取得进展。左路军于5月28日由吴起镇出发,30日抵达元城镇及其附近地区,帮助建立环县县委,扩大游击队,并向曲子镇进击。红军“激战至2日晨,占领曲子镇”【周均伦主编:《聂荣臻年谱》,人民出版社1999年版,第179页。】。中共随即接收旧政权,宣布成立曲子县苏维埃政府,任命刘昌汉为县委书记。6月4日,红军已占领环县,并与张学良部达成协议,令其部队不超过庆阳、镇原一线,以便红军以该线以北地区为根据地,进取固原、黑城、豫旺一带。到6月5日,西征第一步作战任务基本完成,左路军消灭了马鸿宾的主力,夺取了阜城、曲子、环县、洪德城一线碉堡。红二十九军接防后,左路军继续向“向三岔及其以南扩张占领区域”。右路军则从延川经蟠龙、安塞一线抵达靖边,5月28日夺取宁条梁,继而围攻定边。进入宁夏境内后,红军继续西进夺取豫旺、同心城,向定边、盐池、金积方向游击。【《彭德怀关于巩固与发展西征第一步作战胜利的行动部署致红一、十五军团并毛泽东电》(1936年6月5日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第439页。】西征以来,红军占领区域已达六七县,东西千余里,南北数百里,“扩大原有苏区三分之一的版图”【《彭德怀关于西方野战军指挥机关及直属队西进洪德城地区的命令》(1936年6月11日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第451页。】。6月13日,西征第二步战役计划提出“彻底消灭马敌残部,夺取占领区域的城堡,以进行深入的赤化工作与建立苏区,扩大根据地,征集资材,扩大红军”【《西方野战军关于彻底消灭马鸿宾残部扩大根据地的命令》(1936年6月13日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第456页。】。次日,红二十八军、第八十一师组成中路军,计划夺取安边定边,开辟三边苏区。到6月下旬,红军相继占领定边和盐池县城后,占领区包括“自盐池经红柳沟至甜水堡、豫旺、同心城之线以南,新城堡、吴起镇、元城镇、阜城、新兴坪、山角城至七营这一广大区域,围寨均已攻破,除安边无白色支点”【《彭德怀关于部队情形及筹款、地方工作情形等致毛泽东、周恩来电》(1936年6月28日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第507页。】。

在西征取得军事进展的同时,地方政权也相继建立起来。6月4日,红一军团要求省委“派人指导环县委工作”,并负责地方工作。【《左权、聂荣臻等关于地方工作地区划分及指挥致肖劲光转李富春等电》(1936年6月4日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第435页。】陕甘宁省委派出大批干部随军进入新开辟地区,建立党组织和苏维埃政权,扩大革命根据地。中旬,环县苏维埃政府和中共环县县委成立,“县委成立后的主要任务是发展壮大中共基层组织,建立地方政权”【《习仲勋传》编委会编:《习仲勋传》,中央文献出版社2008年版,第233页。】。中共在环县相继建立起6个区、39个乡政权。到6月底,曲子县也建立了18个区、42个乡政权,人口3.15万人。新苏区包括国民党环县政府南半部,以及庆阳的土桥、马岭南、悦乐和镇原县三岔的一些地方。【《新苏区——陕甘宁省的开辟与巩固》(1936年5月至1937年9月),《陇东革命根据地的形成》,第48页。】与此同时,中共相继建立定边、盐池县政权,派刘晓主持工作。【《关于派刘晓赴定边盐池主持工作给李富春肖劲光等的通知》(1936年6月27日),宁夏回族自治区档案局编:《中共宁夏档案文献选编(1927—1949)》,阳光出版社2018年版,第13页。】此一阶段,中共的地方赤化工作卓有成效。彭德怀在6月28日的工作总结中指出,曲子县工作成效最为显著,其南北长140里、东西宽80里的区域内均已建立政权。七营、三营、八百户、同心城等地也已开始政权建设工作。但是,在安边、定边以南,吴起镇、元城镇、罗家要岘等新占领的地方,赤化工作尚未展开。“一般说占领区大部分的领域尚没人工作,估计完成初步赤化须七月底。”【《彭德怀关于部队情形及筹款、地方工作情形等致毛泽东、周恩来电》(1936年6月28日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第507页。】7月,陕甘宁省行政机关迁至环县河连湾,又在定边成立三边特委,张德生任书记。【《三边党政组织建设回忆》,马骥主编:《定边文库:三边分区卷》,北京燕山出版社2014年版,第472页。】

针对新苏区的广阔地域,中共在地方武装的配置、行政范围的划定与干部训练等方面作出调整。首先,在地方武装配置上,要求集中与分散并用,一般规定在一县或两县之内,至少需配置一连一排或一班不等的自卫武装。第二,适当缩小区与乡的行政范围,精简行政机关人员,并调整地方党的组织形式和工作方式。如按照战争环境与苏区巩固程度的不同,在某些区域(如庆阳、豫旺、固原、安边等县份),党组织应完全保持秘密状态;而在其他一些区域(如环县、定边、赤安等县),则采取半秘密的方式。【《中央组织部给陕甘省委信——关于党的组织上几个问题》(1936年8月15日),《陇东革命根据地的形成》,第399—402页。】第三,面对干部极为紧缺的问题,除要求大量发展党员、开设训练班培养干部外,也多次提议请中央局“再补充一批较强干部来”。【《西征以来四十五天地方工作报告》(1936年7月20日),《中共宁夏档案文献选编(1927—1949)》,第35页。】到8月底,西征的地方工作“已初步赤化了我们占领的地区”,但也存在诸多问题,譬如因时间关系,“某些赤化区域还不能相互衔接(如三边与豫旺,豫旺与庆阳之间)。占领很久的区域,不能很快的开展全部工作,而只束缚于城市中或大道上(如定边、盐池)”【《西方野战军关于西征地方工作总结及今后工作的训令》(1936年8月26日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第626页。】。

西征在陇东打开局面后,中共在8月间开始酝酿夺取宁夏计划。9月14日毛泽东等致电朱德、张国焘、任弼时,“为坚决执行国际指示,准备在两个月后占领宁夏”【《林育英、周恩来、毛泽东关于准备在两个月后占领宁夏的部署》(1936年9月14日),宁夏回族自治区档案馆编:《红军长征在宁夏——档案史料汇编》,宁夏人民出版社2017年版,第197页。】。10月11日,中共中央与军委下达《十月份作战纲领》,要求各方面军作好渡河和攻击宁夏的准备。从11月中旬起,以红一方面军、西方野战军和红四方面军的三个军进攻宁夏,以红四方面军的另两个军、红二方面军和陕甘宁独立师组成向南防御部队。此后,红军一度进至黄河沿岸的甘肃靖远一带。据朱绍良的报告称:“靖远西南河边有匪甚多,正在渡河向中和堡前进中。”【《朱绍良关于红军从靖远西渡黄河致蒋介石电》(1936年10月25日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(二),解放军出版社2000年版,第817页。】但宁夏战役计划最终因国民党的“围剿”而宣告“已无执行之可能”。因此,红军决议东移,分两路出动。红一、红二方面军组成南路军,首先占领镇原、西峰、合水、正宁、宁县,主要任务是扩大苏区、扩充红军、解决给养。红四方面军组成北路军,在灵武、盐池地区待命,伺机夺取安边、瓦窑堡、延川一带,并向神府地区发展。【《张闻天、毛泽东、周恩来等关于作战新计划致朱德、张国焘、彭德怀等电》(1936年11月8日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第840页。】蒋介石则部署三路大军围堵红军,要求王以哲部和曾万钟部配合胡宗南完成彻底歼灭红军的计划。在胡宗南的围追下,中共所占据的同心城、豫旺、豫海、固北等县相继丢失。11月16日,红军各部开始向山城堡地区集中。中共在山城堡的战役迟滞了国民党的“围剿”态势,但并未从根本上解决红军所面临的危机,直至西安事变爆发。

红军西征后,陕北苏区很快变为游击区。1936年6月1日,国民党在山西成立“晋陕绥宁四省边区剿共总指挥部”,以陈诚任总指挥,准备夺占以瓦窑堡为中心的陕甘苏区东北部。因晋绥军、东北军与陕北地方势力虚与委蛇,中央军汤恩伯部实际上成为这次“进剿”红军的主力军。汤恩伯进据绥德清涧一线,构筑堡线,逐步推进。【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第三 第一期进剿》(1936年6月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-003。】东征期间恢复的神府和绥、米、葭、吴苏区因中央军入陕“围剿”而转入游击活动。“吴堡、佳县、绥德、清涧等地相继被敌侵占,党政机关人员撤出,党的组织转入地下。”【《从西北工委到绥德分区》,陕西省延安精神研究会编:《红日照陕北:杨和亭回忆文集》,内部发行,1996年版,第120页。】同一阶段,在蒋介石命令下,东北军第六十七军乘红一方面军主力在陕甘宁三省边界进行西征战役之机,分三路向中共中央、西北军委所在地逼进。6月23日,毛泽东、周恩来、张闻天及各中央机关撤离瓦窑堡。当日,杨虎城部和东北军进入瓦窑堡。此后,国民党占据了中部、鄜县至膚施蟠龙镇及沿河各县,并形成了由洛川、鄜县、直罗镇、合水、庆阳、三岔直达固原的东西防线。至7月间,红军在陕北的原苏区“仅余保安、安塞等二三县”【华统:《陕甘宁边区全貌》,台北“中央研究院近史所”法务部调查局特藏资料,档案号:530-01-14-119。】。10月后,随着绥远战事紧张,汤恩伯中央军调离陕北,仅剩高双成、高桂滋两师驻防,既无力西进,“两延间联系亦成问题”,遂将陕北划分为四个“清剿区”。【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第三 第一期进剿》(1936年6月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-003。】这使得中共在陕北仍有一定的活动空间。

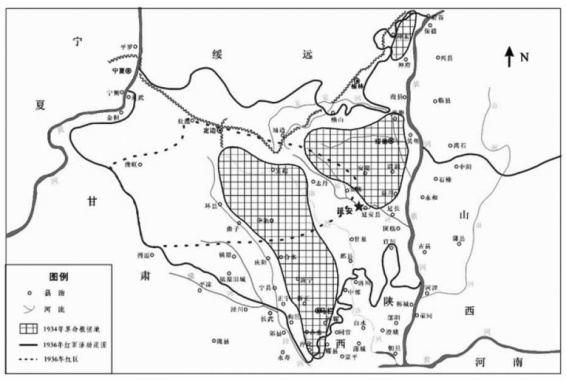

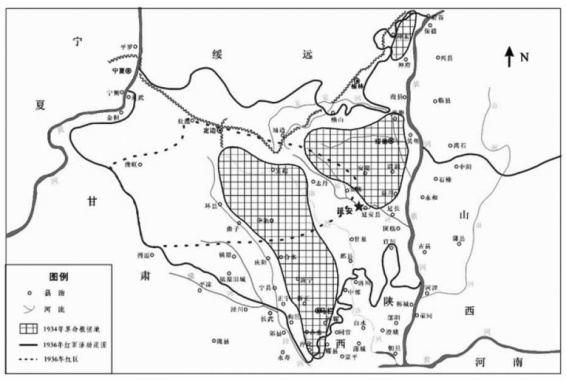

注:该图根据《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一)一书所附《陕甘苏区略图(1936年12月)》绘制而成。西北革命根据地发展形势图(1934—1936)

由上图可见,1936年红军实施的东征与西征作战导致苏区版图呈现剧烈扩张与收缩的态势。其间,中共先后在陕北、陕甘边地区建立起榆林、红宜、安定、横山、新城、志丹、定边、安边、赤安、甘洛、鄜县、中宜、赤水、华池、新宁、曲子、环县、静宁、赤庆、定环、盐池、豫旺、豫海、固北等24个县委及苏维埃政权。然而在国民党军事“围剿”压力下,多数新政权存在时间很短,国民党原有基层行政体系依然维持着实际控制。至西安事变前夕,东征期间恢复的陕北苏区已全面转入游击作战状态;而西征新开辟的根据地中,仅有环县、曲子、盐池三县的政权得以存续。【黄正林:《1936年:环县在中国共产党历史上重要地位的确立》,《苏区研究》2024年第4期,第61页。】

二、西安事变后红军驻防与苏区的恢复

山城堡战役后,红军在陕甘宁交界的盐池、定边、环县之间休整。西安事变后,国共双方的驻防布局发生变化。东北军撤至西安、平凉一线,杨虎城部则驻扎在西安、潼关一带。为支援张学良和杨虎城,红军部队南下。根据中央军委的指示,红一方面军作为第一梯队,于1936年12月15日开始南移,前往西峰镇附近集结;红二方面军作为第二梯队,于16日开始向庆阳以南地区移动;红四方面军的第三十一军和第四军作为第三梯队,也在同日出发前往庆阳附近集结。所有部队需在七天内抵达指定地点待命。同时,第二十八军和第二十九军留在原地监视胡宗南部,掩护主力部队的南移行动。【《彭德怀年谱》,第167页。】次日,原计划接收环县、西峰、庆阳的军事计划发生变化,据王恩茂日记记载:“本来出发,并在6时准备完结,向环县、庆阳、西峰城南移,配合东北抗日友军作战,刚要出发时,接总指挥部来的命令,暂时停止行动,加紧筹足10天以上的粮食,改变行动路线,准备向甘泉前进,经过保安、肤施等地,去配合东北抗日友军。”【《王恩茂日记:红军长征到“七七”事变前夕》,中央文献出版社1995年版,第125、126页。】19日红军南下抵达西安附近,并接收甘泉、延安等县城。【《周恩来关于与抗日同盟军协同保卫西安问题致毛泽东电》(1936年12月21日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第913页。】22日“陕北苏区均恢复,瓦窑堡、延川、延长、延安四城均入我手”。主力部队于12月27日到达宁县、西华池、庆阳等地区,先头部队已进入正宁、宁县、旬邑等地。据国民党方面的报告:“平凉西北地区,已均交赤匪接防。”【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第九双一二之影响》(1936年12月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-009。】西安事变解决后,中共认为蒋介石回到南京,仍有可能限制红军的发展,因此还需“在半年内增加十万新红军,并须巩固和扩大抗日根据地,打通苏联和外蒙”,在驻地休整扩红,待张学良回陕后再定久驻地。因此,红一军团“随即在宁县、正宁、旬邑等地休整,开展群众工作,扩大根据地和红军”【《聂荣臻年谱》,第195页。】。此时红军的驻防部署是:红一军团在宁县、旬邑地区与关东苏区联系;红十五军团移驻孟坝、三岔、马渠镇、毛古堆一带;第三十一军在赤城镇南北;第四军在庆阳南集结,休息训练。【《彭德怀年谱》,第168页。】红军驻防的县域,国民党政权仍然存在,“有东北军和县政府的存在,有旧的社会团体、各种机关的存在”【《王恩茂日记:红军长征到“七七”事变前夕》,第130页。】。“宁县系山城,比合水小,但人口还多。旧党政机关在此未动,县长亦未走,并驻有保安第二团。”【《陈伯钧日记(1933—1937)》,上海人民出版社1987年版,第310页。】

随着西安事变和平解决,国民党“剿共”计划暂缓,国共关系发生变化,各方就西北善后问题展开交涉。1937年1月1日,蒋介石召集军政部会议讨论整理陕甘军事办法,决议以顾祝同为西安行营主任,以王树常为甘肃绥靖主任,并命令“第十七路军各警卫旅团移驻正宁、旬邑、淳化、耀县、灵台、宁县、长武等县,孙蔚如第十七师移驻甘泉、鄜县、中部、宜君等县”【《蒋中正会见朱绍良》(1937年1月1日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-060100-00121-001。】。杨虎城也一再强调,红军仍暂驻庆阳、合水、正宁一带待命,不要进入靠近西兰公路的旬邑、淳化、耀县。1月2日,中共决议“从明日起秘密向旬邑、淳化二县集中,注意不越过泾水以南”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第693页。】。随即,前敌总指挥部命令红二方面军为左翼,7日前到达淳化县以北地区;红四方面军第三十一军、第四军为中路,6日前到达旬邑以北地区;红一方面军为右翼,红十五军团8日前到达旬邑以南地区,红一军团5日前到达淳化县城附近。【《前敌总指挥部关于野战军开淳化、栒邑援助抗日友军的命令》(1937年1月3日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第926页。】先头部队则“须于九日赶到云阳附近之安吴地方集结待命”【《陈伯钧日记(1933—1937)》,第310页。】。杨虎城部撤出甘泉、鄜县、中部等县后,延长县长窦彤丞电称:“西安事变时延长、延安、甘泉、鄜县等县十七路部队尽撤,该各处为共匪占据。”【《毕梅轩李杰三电朱培德等》(1937年1月15日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00006-014。】至此,红军实际驻防区域为“毛居井、三岔、庆阳城、合水、马莲河、陕甘边境职田镇、马栏镇、鄜县、甘泉、膚施之线以北地区”【《刘峙电蒋中正》(1937年1月9日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00005-149。】。

红军南下驻防,为了避免与友军发生冲突并恢复苏区政权,早在1936年12月20日,中共中央就作出关于陕甘宁不同地区地方工作的指示,要求将新发展地区分为三种类型,即恢复区域、友军撤退区域与友军区域。“恢复区域”是指“原为苏区或游击区,后被敌军或友军占去,现在友军或敌军已退出者”,在陕北仍旧恢复苏维埃政权,在关中恢复区则成立抗日救国政府。在恢复区域内,应广泛发动群众的抗日运动,普遍恢复与建立党的组织。对区域内或周围的国民党军及民团,应极力进行停止内战一致抗日运动以争取之。“友军撤退区域”是指在友军撤退后当地政权随同友军撤退,交由红军接防的区域。在此区域内主要是使这些区域变成为模范的抗日区域,对原有群众团体或旧式群众组织不必解散,加强对他们的工作,吸收他们到抗日运动中来。党组织也以半公开与秘密的形式,加强抗日群体中党的领导作用。在“友军区域”则建立秘密党组织。在红军进入一个友军地区之前,普遍应用先遣政治工作团的方式派遣得力干部进去。对友军指挥下的旧政权采取尊重联络的态度,不得采取直接摧毁的办法,“应在发动群众基础上逐渐改组旧政府,在加强抗日救国会的作用的过程中,使之逐渐成为该区域的实际政权机关”。【《中共中央关于陕甘宁不同地区的地方工作指示》(1936年12月20日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第162页。】

在恢复区域,苏维埃政权与县委重新建立起来。譬如,红军西征期间开辟的固北等县因被“围剿”而丢失,西安事变后固北县恢复了苏维埃政权。“固北县委开始工作的第一步是建立县委和苏维埃政府的机构”,并相继建立起多个区乡政权组织。【《关于固北县委成立前后的几段回忆》,中共固原市委党史研究室编:《红色记忆:固原革命史资料文库》上,宁夏人民出版社2009年版,第224页。】在陕甘交界的关中特区,早在1934年前后陕甘边红军就在此建立苏维埃政权。红军东征期间,“陕甘根据地内部兵力减少,国民党东北军乘机大举进攻陕甘省,相继侵占中宜、甘泉、鄜县以及关中特区的大部,使上述地区重新变成了游击区”【朱开铨:《六十六年之革命生涯》,江西人民出版社2011年版,第140页。】。1936年10月,中共与东北军初步达成协议,军事斗争缓和。习仲勋等领导成立关中游击指挥部,“整理各地党的工作,健全党的组织生活。恢复各县苏维埃政权,在敌人后方开辟新苏区”。西安事变后,国民党军撤退,1937年1月2日陕甘省委恢复,李维汉为书记。“关中区划归陕甘省委指挥管辖。陕甘省委注意向同心城、固原、海原、西峰、正宁、环县发展,与关中地区发生关系。”【《洛甫给彭德怀任弼时等的电报》(1937年1月3日),《陇东革命根据地的形成》,第242页。】关中特委开会讨论认为,西安事变后关中的局势发生了根本性变化,之前的游击战争环境已经结束。关中特区党的工作的总方针应当是:(一)扩大统一战线工作,为和平而斗争。(二)把刚从游击战争中跳出来的苏区变成巩固的抗日根据地。【罗迈:《关中工作的一些总结》,《党的工作》第30期(1937年4月4日),第11页。】关中地方党组织“为了不失时机,即决定各地以县为单位的红军、游击队向外出击,扩大恢复苏区,争取民团、保甲自动交枪。于是在十天之内,整个关中苏区都恢复了,建立了淳耀、赤水、新正、新宁等四个县苏维埃政府,全部恢复了党的工作”【《关中党史简述》,中共中央党史研究室编:《习仲勋文集》上,中共党史出版社2013年版,第17页。】。到3月,陕甘省委被撤销,关中分区成立,下辖4个县委、19个区委。在陕北,旧苏区也基本恢复。何绍南的调查报告称:“陕北境内现为共党占据者,计有膚施、安塞、保安、延川、延长、甘泉、鄜县、靖边(宁条梁附近仍驻国军)、定边(安边堡附近仍驻国军)九县及安定、清涧、宜川各半部。”【《何绍南呈蒋中正陕北视察报告书》(1937年3月),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080104-00001-004。】

在友军撤退区域,红军南下移防后建立抗日救国会等组织,逐渐恢复和扩大了苏维埃政权。庆阳、正宁、旬邑、甘泉、鄜县等地原属杨虎城部和东北军驻防,西安事变后由红军南下接防,“各种抗日会正在组织中”【《聂荣臻年谱》,第196页。】。驻守在庆阳县城的东北军第一〇九师于12月27日撤往西安,红军教导师三科随即移驻庆阳县城,不久陕甘宁省委工作团到达庆阳县城。在红军驻防期间,省委借机进行根据地建设。为加强地方工作,陕甘宁省委于1936年冬派出由蔡畅、朱开铨、郑自兴、赖传珠、刘国升等人组成的支前工作团,深入工作薄弱地区组织群众参加抗日救亡运动,开展建党建政工作。【朱开铨:《六十六年之革命生涯》,第143页。】1937年1月上旬,陕甘宁省委工作团与红军教导师民运科联合组建庆阳县抗日救国联合会,由黄子文负责。至4月底,在救国会基础上正式成立中共庆阳县委,李国斌任书记,下设7个区委。

红四师1937年1月驻防旬邑期间,组织成立旬邑县抗日救国会及其区乡分支机构,在此基础上,“秘密发展党员,帮助恢复党的基层组织,建立新的党部”【许尚志:《回忆红4师驻旬邑》,《陇东革命根据地的形成》,第183页。】。延安、甘泉和鄜县三座县城在东北军撤防后由红军进驻,其中“延安城的移交工作进展顺利,军委纵队未到之前,红军就已进入延安城”【《张宗逊回忆录》,解放军出版社1990年版,第157页。】。中共中央进入延安后,中共在延安的县政权仍然是以抗日救国会的形式活动。毛泽东对此明确指出:“抗日救国会只是暂时的,这里最好是不派县长,应成立抗日革命委员会,将来要成为苏维埃政权。因为这是我们首都所在地,不应与人共管。”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第698页。】

友军区域则主要依靠驻军或地方党组织的秘密活动。在镇原等非苏区,援西军抵达后,也建立了苏维埃政权。1937年2月,西路军在甘肃河西地区活动,中央军委决定以红四军、红二十八军、红三十一军、红三十二军及骑兵团组成援西军,刘伯承担任司令员。西路军河西受挫后,已无援西必要,援西军各部就地休整。3月上旬援西军到达固原、镇原地区,帮助“成立固原东区联保抗日救国委员会”【《红军西征的后续战斗》,《红色记忆:固原革命史资料文库》,第32页。】。红军还协助固原工委组建了8个乡级抗日救国会和农民协会。援西军在镇原驻扎期间,国共两党抗日民族统一战线已基本形成,但中共在镇原的地方组织尚未建立起来。在此情况下,援西军派民运工作人员出面,代行中共地方党组织的工作,与国民党镇原县政府及社会各界人士建立了友好的统战关系。在取得国民党县政府及各界人士支持的情况下,中共广泛开展民运活动,建立了各级抗日救国会以及抗日自卫军,并在平泉、中原、新城等地建立了党的基层组织,为建立中共镇原县委奠定了基础。到1937年初,中共又先后建立了合水、庆阳、驿马关、镇原、宁县等5个县委和西峰、固原2个工作委员会,扩大了党的组织和活动区域。【《新苏区——陕甘宁省的开辟与巩固》(1936年5月至1937年9月),《陇东革命根据地的形成》,第56页。】

中共以驻军为依托,其组织形式多为八路军驻各县办事处。“红军代表利用在国民党政权机关、学校、社会团体中的合法身份为掩护,发展党组织。”譬如洛川工委对外名义是八路军驻洛川办事处,所辖区域包括洛川、中部、宜君、鄜县等4县。高克林:《回忆洛川特委的创建与发展》,中共延安地委党史办公室编:《洛川特委与黄龙地委》,内部发行,1987年版,第124页。第三八五旅驻防期间,合水县委就是“以三八五旅政治处的名义,以民运部的招牌”活动。【《白生彩同志关于合水县委情况的回忆》,中共合水县委党史资料征集办公室编:《红旗辉映合水县》第2辑,内部发行,1986年版,第274页。】在陕北沿河各县,中共虽曾短暂建立党组织,但西征后已相继失去控制。西安事变后,中共在该区域的组织活动仍处于秘密状态。1937年2月4日,中共中央给陕西省委的指示强调:目前陕北工作的首要方向是北面(即绥、米、榆、神、府等),要在陕北苏区与神府苏区之间的榆林、横山、米脂、葭县、吴堡、绥德等地开展抗日统一战线工作,使苏区与这些区域联成一片,成为执行抗日纲领的模范区域。【《给陕西省委关于统一战线工作的一封信》(1937年2月4日),《党的工作》第28期(1937年3月9日),第20—21页。】如吴堡县在红军西征后面临“围剿”,1936年7月绥、吴党组织南下延川,留下的“县苏维埃政府缩编成革命工作委员会”。西安事变后,吴堡工委转到吴堡县边界活动。到1937年4月,郭文华等返回吴堡秘密接头,恢复了党团组织。【《慕汝勤回忆》,吴堡县史志办编:《吴堡县党史资料汇编》,内部发行,2003年版,第36页。】但是,上述各县的国民党政权仍然存在。1937年4月,国民政府任命何绍南为第二行政督察区专员。【《何绍南电顾祝同等通报马日到任陕西第二区行政督察专员兼保安司令》(1937年4月23日),台北“国史馆”藏“阎锡山档案”,典藏号:116-010108-1012-049】。何绍南到任后,“召集清涧、吴堡、安定各县长在绥德会议整顿团队,逐渐改编警察并严密组织保甲及训练民众各事”【《陕西省第二区行政督察专员兼保安司令何绍南呈军事委员会委员长蒋中正》(1937年5月1日),台北“国史馆”藏“国民政府档案”,典藏号:001-050040-00002-004。】。此后国共在边区范围的谈判和摩擦冲突事件也多发生在上述县域。

通过上述方式,到1937年初,中共恢复了旧苏区,并在统战区甚至是非苏区已迅速建立起政权组织。为避免产生纠纷,中共着手开展与国民党县政府间的划界谈判。1937年2月9日,中共陕甘省委、陕甘省抗日救国政府颁布《关于苏区与邻近各县友区行政关系之原则》,明确以下划界原则:(一)对曾被国民党军占领的原苏维埃政权地区,恢复原苏区建制;(二)对未曾建立苏维埃政权的非苏区,即使国民党军撤离,仍维持原有行政体系,归属国统区管辖。【《中共陕甘省委陕甘省抗日救国政府关于苏区与邻近各县友区行政关系之原则》(1937年2月9日),《西北革命根据地》,第210页。】双方约定苏区与国统区彼此尊重,互不干涉对方行政系统。

譬如在关中地区,中共与国民党县政权通过谈判划定了辖区界线。当时关中苏区辖有4县:新宁苏区占全县五分之四,新正苏区占全县五分之三,淳耀苏区占淳化县五分之三和耀县的一角,赤水县则由旬邑、淳化部分区域及彬县小块地区组成。这些辖区完全是农村,主要市镇仍属国统区。值得注意的是,关中苏区绝大多数县是西安事变后恢复的地区,尽管国民党军撤离,但各县旧政权仍然存在。【《习仲勋传》编委会编:《习仲勋传》,第284页。】1937年3月中旬,中共新正县与国民党正宁县政府在山河镇进行了划界谈判。经三轮磋商后达成协议,中共将原属新正县的5区划给正宁县管辖。【郭廷藩:《新正县与正宁县划界斗争》,《陇东革命根据地的形成》,第319页。】4月,中共新宁县与国民党宁县政府也就划界问题展开谈判。双方第一次谈判因对平子、良平、盘克、杨畔的归属问题争执很大,未能达成协议,不久又在宁县县城举行第二次谈判。中共方面代表包括新宁县委组织部长王秉祥、关中特委统战部长杨载泉、红二师驻军代表王子宜等,国民党方面代表有宁县县长王序宾、保安大队长师保元、中队长庞明胜。双方最终商定以西安事变当日实际控制区域为准,新宁县将潘村岘子以西区域交还宁县。平子半坡村虽自1934年起即为红军游击区,但因未建立苏维埃政权,最终划归宁县管辖。【王秉祥:《宁县国共划界琐忆》,中共宁县县委党史办编:《民主革命时期宁县党史资料汇编》上,内部发行,2007年版,第383页。】此外,沿庞家川、黑庄子、马家崖窑、东五畔一线,以东属新宁县,以西归宁县。协议达成后,因为南仓群众强烈要求脱离国统区,双方再次协商将南仓划归了新宁县。最终,新宁全县辖3区14乡,面积约3000平方公里,人口约1.3万人。【李德录:《新宁县划界斗争》,《陇东革命根据地的形成》,第293页。】此后,国共双方还划定了赤水、淳耀两县的范围。

总之,西安事变后中共南下接防,恢复并建立了新的苏维埃政权,造成了既成事实,引起国民党方面的不满。双方的认识分歧和争议日渐突显,尤其是随着陕甘宁边区政府的成立,厘清存有争议的各县的性质和范围变得更加紧迫。

三、国共双方围绕陕甘宁边区范围的初步交涉

1937年初,国共双方就红军驻防地问题进行了谈判。根据杨虎城的提议,蒋介石最初同意的红军驻地是延长、延川、延安、淳化、鄜县、庆阳及凉州等地。【《陈诚电蒋中正》(1937年1月15日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00005-098。】中共高层对蒋介石停止“剿共”仍存在担忧,且红军已经南下关中,在陕甘交界处休整。上述区域在统战区,“束缚于渭水、黄河之间是危险的”,驻防县域粮食极少,“多兵久驻,亦绝无办法”,“以后停止打土豪将决无办法”。因此,1月22日毛泽东、周恩来致电潘汉年,要求:“第一,蒋给我们以亲笔信,信内说明停止‘剿共’,一致对日,再则指定驻地与允许按月发给经费。第二,同意红军一部驻在陕南,我们并不要求商洛大道及汉中等要地,但请指定柞水、镇安、旬阳、安康、汉阴、紫阳、石泉、镇巴等八县,上述各县本来大部是苏区。至红军主力则请指定庆阳、合水、正宁、宁县、西峰、栒邑、淳化、中部、洛川、鄜县、甘泉、肤施、清涧、宜川、瓦窑堡、安边、豫旺等十五县三镇。我们本来拟请蒋调去陕北二高及宁夏马鸿逵,以其防地让与红军,但在目前恐增加蒋之困难,留待将来可能时再商。”【《毛泽东、周恩来关于与蒋介石交涉红军驻地等事项致潘汉年电》(1937年1月22日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第943页。】这一要求并没有得到蒋介石的应允。蒋介石坚持中共只能驻防在陕北一带和凉州以西,中共对此并不能接受。经过初步交涉,中共最终承诺2月1日红军从渭北地区撤出,退至旬邑、正宁、宁县一带驻防。

其后,随着苏区的恢复,中共进一步提出增加红军驻防地。2月8日,毛泽东致电周恩来,请其与顾祝同面商,防地必须增加金积、灵武、中宁、豫旺、安边、宁条梁、瓦窑堡、清涧、宜川等处。这些地方基本是西征后中共新开辟的苏区,后因被“围剿”而放弃。2月,红军援西军进入固原、镇原等地区。12日,毛泽东在给周恩来的复电中提到防地问题,要求再增加“海原、固原、镇原及西峰镇,因为现有的防地实在不够”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第707、710页。】。“宁夏及整个陕北亦应提及,但可将来再商。”【《毛泽东关于向南京方面要求增加防地致周恩来电》(1937年2月14日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第950页。】尽管中共多次提出扩大红军驻防区域的请求,但始终未获国民党当局允准。但是,在中共的积极活动下,红军的驻防区仍取得了实质性扩展。至3月初,各部防区分布如下:红一军团驻守同官以南的耀县及淳化地区,贺龙率领的红二方面军经西峰镇、宁县沿西兰公路推进至咸阳、泾阳等地,陕北红二十八军及独立第一师控制延长、延川及延水关一带,红二十七军、红二十九军驻扎于膚施(延安)、甘泉、鄜县、洛川地区,红三十军驻防安定,红四方面军则分布于定边、安定、盐池、平凉、固原及毛居井附近区域。【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第十三 收编声中之匪情》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-013。】

全面抗战爆发后,红军经三原改编后开赴前线。中共中央决定以第一二九师三八五旅及师属4个营等留守陕甘宁边区。9月,又成立边区保安司令部以配合留守部队。留守部队驻防陇东期间,中共相继在庆阳、合水、镇原各县建立起自卫军、保安大队等军事组织。此外,绥、米、葭、吴等河防要地因高桂滋部东调而出现防务空缺。国民党绥德专员何绍南紧急电令绥德各县县长,要求在驻军他调接防未到以前由保甲队“加紧训练,协力维持治安,并将控制地点及枪支人数报查”【《何绍南电安定赵县长等各县驻军他调接防未到前以保甲队维持治安》(1937年7月10日),台北“国史馆”藏“阎锡山档案”,典藏号:116-010108-1030-009。】。与此同时,蒋鼎文也拟定限制中共活动的办法,“中央及匪军方面党政军人员彼此往来驻防地区非持有行营核发之证明书,一律不准通过……匪军驻地应呈报行营,如有移动并将移动情形查报”【《蒋鼎文电蒋中正呈拟共军未经中央核决编定前不得从事任何活动办法》(1937年7月25日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-020300-00049-003。】。

至1937年10月,日军进逼黄河东岸的严峻态势迫使中共紧急请求由八路军接防府谷至宜川段河防。面对防务危机,蒋鼎文虽勉强同意,却对防区严加限制:八路军留守部队仅负责清涧至宜川段,陕西警备第二、第三旅驻守清涧至葭县段,高双成第八十六师负责葭县以北防线。【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年10月14日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00001-019。】21日,毛泽东、肖劲光致电陈伯钧、文年生,要求“七一八团即开清涧河口一带巩固河防”【《毛泽东、肖劲光致陈伯钧、文年生电》(1937年10月21日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第220页。】,同时指示林伯渠在交涉中争取扩大防区范围,具体诉求包括:(一)将防区北界由延水北扩至宜川北,因延长全县及宜川半县系原苏区且为入晋要道;(二)要求警卫旅停止北上;(三)由八路军接管葭、吴、清、绥四县及宜川县防务;(四)警备旅改驻宜川、韩城。【《毛泽东致林伯渠电》(1937年10月21日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第289页。】随着绥远、包头相继失守,原驻河防的高双成部及陕西警备旅也相继东调。【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年10月23日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00002-347。】尽管蒋鼎文认为中共此一要求“其用意对于特区只思扩大,本不应为其所请”,但因晋绥战局恶化且陕省无兵可调,因此,双方最终商定:(一)自宜川县北方云岩河北岸起,至葭县北端马镇以南归八路军布防;(二)云岩河南岸起以南地区至韩城归陕西警备第三旅负责布防;(三)马镇(不含)以北地区由第八十六师布防。中共接管防务后将绥、米、葭、吴、清五县划为警备区,但国民党仅允驻军而严禁建立县政权。由于双方长期积怨,即便驻防后中共军队仍遭国民党地方政权抵制,如富文等致电蒋介石反对八路军接防,要求由行政专员统辖地方武装维持秩序。【《富文等电蒋中正》(1937年10月29日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00001-018。】河防五县的归属问题遂成国共博弈焦点。

1937年初的国共谈判中,双方虽讨论了边区的组织形式、行政长官等问题,但未就具体辖区范围进行实质性交涉。直至抗日战争全面爆发,红军改编开赴前线后,陕甘宁边区辖属范围问题开始突显。9月23日,蒋介石在庐山发表谈话,承认中国共产党的合法地位。同日,毛泽东、张闻天致电秦邦宪、叶剑英,指出:“宣言既已发表,目前谈判须解决者,应着重下列三事:(一)发布共同纲领。(二)解决边区问题。(三)《解放报》,在全国发行。”中共首次提出的边区范围包括鄜县、洛川、淳化、旬邑、正宁、宁县、西峰、镇原、豫旺、安边、清涧、河口、瓦窑堡、宜川14县。【中国人民解放军军事科学院编:《叶剑英年谱(1897—1986)》上,中央文献出版社2007年版,第190—191页。】这一提案基本符合西安事变后中共实际驻防的情况。然中共因国民党派遣高级参谋一事,对国民党更加戒备。9月27日,中共进一步扩大诉求范围,将边区所辖县域增至27个,新增区域包括绥德、米脂、葭县、吴堡等战略要地,并首次将神府苏区、延川、延长等原秘密活动区域纳入边区范围。【《中共中央书记处关于要求国民党解决陕甘宁特区问题的指示》(1937年9月27日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第285页。】此举完全超出国民党预期,康泽报告蒋介石称,“深感觉与过去商定者出入太大”【《康泽电蒋中正有关叶剑英等为陕甘宁特区问题提要求六项及经电复各情》(1937年10月4日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-020300-00049-011。】。在河防各县,国民党仅允诺中共驻军,自然不会将其列入边区管辖范围。其他诸如“双十二事变以后又增陕省之鄜县、甘泉、膚施、延长、旬邑、淳化、靖边等七县”,蒋鼎文就曾提议“事变以后扩张之七县似亦不应划入特区”【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年9月28日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00204-111。】。可见,双方对西安事变后中共新增控制县域的合法性存在根本争议。至10月19日,谈判仍陷僵局。康泽提出折中方案:维持18县框架,但允许根据现实情况调整具体县份。这一方案与中共27县的诉求相距甚远。

11月4日,谈判继续进行。毛泽东指示叶剑英向国民党提出并力争解决特区的范围和目前急需的经费等问题。在边区范围上,中共仍然力争27个县以上。【《叶剑英年谱(1897—1986)》,第207页。】国民党方面自然难以接受。在双方难以达成共识的情况下,中共一方面与国民党谈判交涉,另一方面积极推进县域政权的建设。据贺耀祖的报告:“本省庆阳、环县、正宁、合水、宁县五县尚有苏区组织,尤以环县已全境划为苏区。经府委派县长不能到职。所有各苏区境内之一切行政均受延安边区政府之统辖。”【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年11月8日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00212-180。】前文述及,中共在接防河防5县后,也在警备区建立秘密的中共绥德特委。11月,中共绥德特委正式成立,隶属陕甘宁边区党委,机关设在绥德警备区司令部内,对外名义是警备区司令部民运科,特委书记的公开身份是民运科长。【中共陕西省委组织部、中共陕西省委党史研究室、陕西省档案馆编:《中国共产党陕西省组织史资料》,第234页。】在三边,陕甘宁边区政府决定将盐池、定边、靖边三县划为一独立的行政分区,归边区政府直接管辖,任命王子宜为分区行政专员。【《陕甘宁边区政府命令——关于将盐池、定边、靖边三县划为独立的行政分区事》(1937年11月9日),《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第29页。】

12月底,王明主持新一轮的谈判。中共此时主张的边区管辖范围包括:延安、甘泉、鄜县、洛川、延长、延川、安塞、安定、保安、靖边、定边、淳化、旬邑、宁县、正宁、镇原、固原、海原、靖远、盐池、环县、庆阳、合水23县。【杨奎松:《失去的机会——战时国共谈判实录》,广西师范大学出版社1992年版,第66页。】与之前方案相比,差异之处在于减去河防5县以及神府、豫旺、安边等县,新增洛川、固原、镇原、海原、靖远各县。中共此时的意图是增加西线各地,使辖区直达黄河右岸,而且“五县环绕边区,而各县之内又多原有苏区,故曾请将此五县一并划归边区管辖”【《陕甘宁边区政府给国民政府行政院的签呈——呈请鉴核陕甘宁边区行政区域》(1939年2月12日),《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第166页。】。此后,国共关系因苏联出兵问题等影响急剧恶化,蒋介石显然不能同意上述要求。蒋介石还派胡宗南率6个新补充的师驻陇海、汉中、天水及甘、凉、肃,委任朱绍良为战区政治部主任。

此后,边区县域内政权纠葛与摩擦冲突迭起。在陇东统战区,中共已经发展起来的具有政权性质的抗日救国会被取消,党组织和群众团体被破坏。【中共庆阳地委党史办等:《陕甘宁边区陇东党的统战工作》,内部发行,1995年版,第37页。】国民党地方政府也对中共“编组乡镇,干涉行政”表示不满。如国民党合水县政府的报告称,合水划为募补区后,中共要求“合水在十日以内即划归特区,或有谓已经划归特区管辖者,县长保安队均需推翻”,致使“庶政不能推进”。【《甘肃省合水县政府关于报送本县划归第八路军征募区后共党活动情况致甘肃省政府何耀祖的呈》(1937年11月29日),甘肃省档案馆藏,档案号:M015-001-0013-0003。】特别是国共双方对所划各县的性质争议很大,甘肃省政府主席朱绍良认为,“本府以西安事变以后第八路军在本省第三区属庆阳、合水、正宁、宁县、环县等五县境内活动,前经电准,复电以庆阳等五县系该军募补区,但仅限于募补新兵等”。在甘肃省政府看来,上述各县在性质上属于募补区,中共不能行使行政权。为解决县域内行政冲突,甘肃省政府与谢觉哉就边区政府划界管辖事宜商定口头办法,派顾问贺其燊为划界委员。最终,双方口头商定条款:既成事实的边区编组区域维持现状,未经编组乡镇的地区由国民政府推行保甲制度,同时全面改组民间团体。【《甘肃省政府关于本省第三区所属庆阳等县与贵军所编乡镇划界事宜、派本府顾问贺其燊负责办理致第八路军驻兰办事处的公函》(1938年4月18日),甘肃省档案馆藏,档案号:M015-001-0013-0005。】

1938年7月国民参政会期间,国共双方再次就边区范围进行协商。3日林伯渠递交签呈,延续了此前23县的方案。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】蒋介石将陕甘宁边区问题交由行政院解决,行政院则交由西安行营直接负责此次谈判,并让陕甘宁各省政府参与其中。此次方案与之前提法基本一致,但遭到各省政府的反对。此前中共在陇东的活动使得国民党地方政权极力遏制中共的要求。朱绍良更是声言取缔边区,“林所呈请于中央求五县外,再加四县,未免背道而驰,似宜保行政完整军权统一之原则,结束畸形发展之边区政府,以后即不分畛域,八路军在军委全权指挥之下,在不干涉行政之立场,任何地方均可由军会指驻,无取旧军阀之防区制”【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】。宁夏省政府主席马鸿逵也坚决反对将海原、固原、靖远划为特区。西安行营给行政院的处理意见也认为,基于目前的事实,可以将甘肃3县、宁夏盐池划归陕西,成立陕西行政委员会,而中共提出的洛川、神府、横山及甘肃的正宁、庆阳、合水等地不宜划入特区。根据上述原则,西安行营向行政院呈报两个方案。第一方案有着明显取消和收编特区的意味,要求将各县编为两个行政督察区,督察专员及民众运动等均由陕西省政府指挥,各县之县名及县治应保持原状。第二方案则是国民政府解决特区问题最大限度的办法,要求成立陕北特区行政委员会,将陕西省膚施、鄜县、甘泉、延长、延川、安塞、安定、保安、靖边、定边等10县(必要时加入清涧、吴堡、绥德及宜川之一部),甘肃省合水、环县及庆阳部分,宁夏盐池划为特区(14县)。“关于特区各县行政区划及县府县治之变更须经中央核准。”在具体权限上,特区隶属行政院并受西安行营指挥监督。上述两方案不可谓不苛刻,29日行政院会商决议采纳第二方案。蒋介石也对第二方案表示认可。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】其后的国共谈判也是以此为蓝本展开。

在谈判策略上,国民党有意降低谈判级别。行政院将该问题交由西安行营处理,并委派谷正鼎、彭绍贤等在陕西省就近解决。林伯渠认为此种方式缺乏诚意:“西安行营指派之负责人会谈结果与中央意旨相去甚远,切望就近商承委座。”事实上,谷正鼎等此次来陕协商并无诚意,经再度磋商后,林伯渠对“谷君等仍坚持取消边区,恢复专员制度”不能接受,提议应将边区问题由地方送中央解决,“因边区问题决非陕西地方问题,亦非在于一部份抱有成见者所能就地解决”。蒋介石不仅不同意,而且要求孔祥熙参考何绍南此前所提意见,驳斥了中共的要求。何绍南的方案反驳了中共提出的边区疆界是由苏区演化而来的既成事实。何绍南认为,在西安事变未发生以前,所谓陕北苏区十之八九均经国民党军收复,当时红军在陕北的驻地仅限于保安、安塞的一部分,以及神木、府谷的东南部。“所谓彼时既成事实远不及今日所谓边区之广。”因此,他主张“省县建制与行政系统,不宜轻予变更”。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】

何绍南密呈的具体方案是:(一)将绥德、吴堡、清涧、安定、延川五县并归陕西第一行政督察区,仍由国民党忠实苦干党员担任专员和县长,严防赤化;(二)将膚施、保安、安塞、定边、靖边、延长、甘泉七县划为陕西第二行政督察区,以共产党员担任专员和县长,代替边区;(三)共产党若认为区域较小表示不满,再酌其要求之甘肃数县另为一行政区,派该党党员担任专员和县长,但不得变更省县隶属。此方案在蒋鼎文看来都觉得“严紧”,而不得不重提此前第二方案。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】此次谈判因国民党地方政府参与其中,意见更难统一。面对日渐增多的县域政权纠葛,陕甘宁各省府力图借谈判限制中共的活动,所提方案也更为苛刻。在地方政府的鼓动下,蒋介石也认为中共提出的要求缺乏诚意,而且一再声明,在庐山所谈之特区“系指陕北而言并未涉及甘宁两省之边区,与共党现时所提县分逈不相同”。因此,蒋介石也同意西安行营第二方案提出的14县,只是认为将盐池划归特区不甚妥当。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】中共自然难以接受,疆界问题再次搁置。此后国共双方间断性地进行过谈判,但基本还是以此次所提方案为蓝本。国民政府并无解决之诚意,甚至“绝对否认共党所谓陕甘宁边区之组织”【《共党问题处置办法(一)》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00018-001。】。因此,国共双方在陕甘宁边区范围的长期谈判中终究未能形成明确的法令依据。

结语

陕甘宁边区是在西北苏区的基础上创设的。从苏区到边区,辖属范围受国共双方军事斗争的影响,“有的没有全县都建立过苏维埃,有的虽建立过苏维埃,却没有巩固,时进时退”【《陕甘宁边区政府工作报告》(1941年4月),《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,第161页。】。特别是西安事变前后,苏区范围呈现剧烈扩张与收缩的态势。因此,对于苏区的范围,国共双方在认识上存有分歧。国民党认定在西安事变前,中共“仅据有陕北保安、安塞之一部,抗战后自行扩展,跨及陕甘宁边区之广大区域”【天水行营政治部:《中共不法行为及破坏抗战事实纪要》(1940年),《共党活动及处置办法》,台北“国史馆”藏“国民政府档案”,典藏号:001-014500-00016-009。】。中共则认为“至西安事变前夜,有辖地18个县(旧县界),125个区,人口约95万。境界则东起黄河,西止固原,南达淳化、旬邑,北迄横山以至神府,面积约30万方里有奇”【《陕甘宁边区政府一年来的政况》(1938年7月7日),《林伯渠文集》,华艺出版社1996年版,第62页。】。上述说法都是基于其后国共摩擦与政争语境下的一家之言。梳理苏区的演变历程可知,东征和西征期间所开辟的苏区至西安事变前已面临困境,西安事变后中共迅速接防,并以驻军为依托建立政权组织,进一步扩展了控制范围。然而国民党县政权仍然存在的县域,形成了双重政权的局面。

抗战期间,国共双方围绕边区管辖范围的数次谈判并未达成共识,遂造成一种模糊情境。中共以1937年7月庐山会谈得蒋介石面允为由,力争实现边区的合法化。国民党方面则意图将边区问题地方化,以西安行营主导谈判,让陕甘宁各地方政府参与其中。国民党地方政府以“破坏行政”等由力图取消边区政府,所拟定的处理方案也更为严苛。当然,在蒋介石看来,“关于共党问题之症结目前不在陕北几个县,而在共党应有根本时进一步之真诚服从中央命令,行国家法令”【《对于共党问题之检讨与吾人应取之方针》(1940年3月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00061-001。】。在辖区不明、双方分歧又难以弥合的情况下,中共以驻军为依托迅速扩展县域政权组织。国民党亦试图遏制中共的发展,将边区冲突交由地方政府处理,“并授令各该省自动以种种必要手段强制恢复管辖区权力”【《共党问题处置办法(一)》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00018-001。】。1939年后,边区摩擦冲突自然无可避免。

作者简介:张宝同,华东师范大学历史学系博士研究生。

注:该图根据《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一)一书所附《陕甘苏区略图(1936年12月)》绘制而成。西北革命根据地发展形势图(1934—1936)

由上图可见,1936年红军实施的东征与西征作战导致苏区版图呈现剧烈扩张与收缩的态势。其间,中共先后在陕北、陕甘边地区建立起榆林、红宜、安定、横山、新城、志丹、定边、安边、赤安、甘洛、鄜县、中宜、赤水、华池、新宁、曲子、环县、静宁、赤庆、定环、盐池、豫旺、豫海、固北等24个县委及苏维埃政权。然而在国民党军事“围剿”压力下,多数新政权存在时间很短,国民党原有基层行政体系依然维持着实际控制。至西安事变前夕,东征期间恢复的陕北苏区已全面转入游击作战状态;而西征新开辟的根据地中,仅有环县、曲子、盐池三县的政权得以存续。【黄正林:《1936年:环县在中国共产党历史上重要地位的确立》,《苏区研究》2024年第4期,第61页。】

二、西安事变后红军驻防与苏区的恢复

山城堡战役后,红军在陕甘宁交界的盐池、定边、环县之间休整。西安事变后,国共双方的驻防布局发生变化。东北军撤至西安、平凉一线,杨虎城部则驻扎在西安、潼关一带。为支援张学良和杨虎城,红军部队南下。根据中央军委的指示,红一方面军作为第一梯队,于1936年12月15日开始南移,前往西峰镇附近集结;红二方面军作为第二梯队,于16日开始向庆阳以南地区移动;红四方面军的第三十一军和第四军作为第三梯队,也在同日出发前往庆阳附近集结。所有部队需在七天内抵达指定地点待命。同时,第二十八军和第二十九军留在原地监视胡宗南部,掩护主力部队的南移行动。【《彭德怀年谱》,第167页。】次日,原计划接收环县、西峰、庆阳的军事计划发生变化,据王恩茂日记记载:“本来出发,并在6时准备完结,向环县、庆阳、西峰城南移,配合东北抗日友军作战,刚要出发时,接总指挥部来的命令,暂时停止行动,加紧筹足10天以上的粮食,改变行动路线,准备向甘泉前进,经过保安、肤施等地,去配合东北抗日友军。”【《王恩茂日记:红军长征到“七七”事变前夕》,中央文献出版社1995年版,第125、126页。】19日红军南下抵达西安附近,并接收甘泉、延安等县城。【《周恩来关于与抗日同盟军协同保卫西安问题致毛泽东电》(1936年12月21日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第913页。】22日“陕北苏区均恢复,瓦窑堡、延川、延长、延安四城均入我手”。主力部队于12月27日到达宁县、西华池、庆阳等地区,先头部队已进入正宁、宁县、旬邑等地。据国民党方面的报告:“平凉西北地区,已均交赤匪接防。”【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第九双一二之影响》(1936年12月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-009。】西安事变解决后,中共认为蒋介石回到南京,仍有可能限制红军的发展,因此还需“在半年内增加十万新红军,并须巩固和扩大抗日根据地,打通苏联和外蒙”,在驻地休整扩红,待张学良回陕后再定久驻地。因此,红一军团“随即在宁县、正宁、旬邑等地休整,开展群众工作,扩大根据地和红军”【《聂荣臻年谱》,第195页。】。此时红军的驻防部署是:红一军团在宁县、旬邑地区与关东苏区联系;红十五军团移驻孟坝、三岔、马渠镇、毛古堆一带;第三十一军在赤城镇南北;第四军在庆阳南集结,休息训练。【《彭德怀年谱》,第168页。】红军驻防的县域,国民党政权仍然存在,“有东北军和县政府的存在,有旧的社会团体、各种机关的存在”【《王恩茂日记:红军长征到“七七”事变前夕》,第130页。】。“宁县系山城,比合水小,但人口还多。旧党政机关在此未动,县长亦未走,并驻有保安第二团。”【《陈伯钧日记(1933—1937)》,上海人民出版社1987年版,第310页。】

随着西安事变和平解决,国民党“剿共”计划暂缓,国共关系发生变化,各方就西北善后问题展开交涉。1937年1月1日,蒋介石召集军政部会议讨论整理陕甘军事办法,决议以顾祝同为西安行营主任,以王树常为甘肃绥靖主任,并命令“第十七路军各警卫旅团移驻正宁、旬邑、淳化、耀县、灵台、宁县、长武等县,孙蔚如第十七师移驻甘泉、鄜县、中部、宜君等县”【《蒋中正会见朱绍良》(1937年1月1日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-060100-00121-001。】。杨虎城也一再强调,红军仍暂驻庆阳、合水、正宁一带待命,不要进入靠近西兰公路的旬邑、淳化、耀县。1月2日,中共决议“从明日起秘密向旬邑、淳化二县集中,注意不越过泾水以南”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第693页。】。随即,前敌总指挥部命令红二方面军为左翼,7日前到达淳化县以北地区;红四方面军第三十一军、第四军为中路,6日前到达旬邑以北地区;红一方面军为右翼,红十五军团8日前到达旬邑以南地区,红一军团5日前到达淳化县城附近。【《前敌总指挥部关于野战军开淳化、栒邑援助抗日友军的命令》(1937年1月3日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第926页。】先头部队则“须于九日赶到云阳附近之安吴地方集结待命”【《陈伯钧日记(1933—1937)》,第310页。】。杨虎城部撤出甘泉、鄜县、中部等县后,延长县长窦彤丞电称:“西安事变时延长、延安、甘泉、鄜县等县十七路部队尽撤,该各处为共匪占据。”【《毕梅轩李杰三电朱培德等》(1937年1月15日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00006-014。】至此,红军实际驻防区域为“毛居井、三岔、庆阳城、合水、马莲河、陕甘边境职田镇、马栏镇、鄜县、甘泉、膚施之线以北地区”【《刘峙电蒋中正》(1937年1月9日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00005-149。】。

红军南下驻防,为了避免与友军发生冲突并恢复苏区政权,早在1936年12月20日,中共中央就作出关于陕甘宁不同地区地方工作的指示,要求将新发展地区分为三种类型,即恢复区域、友军撤退区域与友军区域。“恢复区域”是指“原为苏区或游击区,后被敌军或友军占去,现在友军或敌军已退出者”,在陕北仍旧恢复苏维埃政权,在关中恢复区则成立抗日救国政府。在恢复区域内,应广泛发动群众的抗日运动,普遍恢复与建立党的组织。对区域内或周围的国民党军及民团,应极力进行停止内战一致抗日运动以争取之。“友军撤退区域”是指在友军撤退后当地政权随同友军撤退,交由红军接防的区域。在此区域内主要是使这些区域变成为模范的抗日区域,对原有群众团体或旧式群众组织不必解散,加强对他们的工作,吸收他们到抗日运动中来。党组织也以半公开与秘密的形式,加强抗日群体中党的领导作用。在“友军区域”则建立秘密党组织。在红军进入一个友军地区之前,普遍应用先遣政治工作团的方式派遣得力干部进去。对友军指挥下的旧政权采取尊重联络的态度,不得采取直接摧毁的办法,“应在发动群众基础上逐渐改组旧政府,在加强抗日救国会的作用的过程中,使之逐渐成为该区域的实际政权机关”。【《中共中央关于陕甘宁不同地区的地方工作指示》(1936年12月20日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第162页。】

在恢复区域,苏维埃政权与县委重新建立起来。譬如,红军西征期间开辟的固北等县因被“围剿”而丢失,西安事变后固北县恢复了苏维埃政权。“固北县委开始工作的第一步是建立县委和苏维埃政府的机构”,并相继建立起多个区乡政权组织。【《关于固北县委成立前后的几段回忆》,中共固原市委党史研究室编:《红色记忆:固原革命史资料文库》上,宁夏人民出版社2009年版,第224页。】在陕甘交界的关中特区,早在1934年前后陕甘边红军就在此建立苏维埃政权。红军东征期间,“陕甘根据地内部兵力减少,国民党东北军乘机大举进攻陕甘省,相继侵占中宜、甘泉、鄜县以及关中特区的大部,使上述地区重新变成了游击区”【朱开铨:《六十六年之革命生涯》,江西人民出版社2011年版,第140页。】。1936年10月,中共与东北军初步达成协议,军事斗争缓和。习仲勋等领导成立关中游击指挥部,“整理各地党的工作,健全党的组织生活。恢复各县苏维埃政权,在敌人后方开辟新苏区”。西安事变后,国民党军撤退,1937年1月2日陕甘省委恢复,李维汉为书记。“关中区划归陕甘省委指挥管辖。陕甘省委注意向同心城、固原、海原、西峰、正宁、环县发展,与关中地区发生关系。”【《洛甫给彭德怀任弼时等的电报》(1937年1月3日),《陇东革命根据地的形成》,第242页。】关中特委开会讨论认为,西安事变后关中的局势发生了根本性变化,之前的游击战争环境已经结束。关中特区党的工作的总方针应当是:(一)扩大统一战线工作,为和平而斗争。(二)把刚从游击战争中跳出来的苏区变成巩固的抗日根据地。【罗迈:《关中工作的一些总结》,《党的工作》第30期(1937年4月4日),第11页。】关中地方党组织“为了不失时机,即决定各地以县为单位的红军、游击队向外出击,扩大恢复苏区,争取民团、保甲自动交枪。于是在十天之内,整个关中苏区都恢复了,建立了淳耀、赤水、新正、新宁等四个县苏维埃政府,全部恢复了党的工作”【《关中党史简述》,中共中央党史研究室编:《习仲勋文集》上,中共党史出版社2013年版,第17页。】。到3月,陕甘省委被撤销,关中分区成立,下辖4个县委、19个区委。在陕北,旧苏区也基本恢复。何绍南的调查报告称:“陕北境内现为共党占据者,计有膚施、安塞、保安、延川、延长、甘泉、鄜县、靖边(宁条梁附近仍驻国军)、定边(安边堡附近仍驻国军)九县及安定、清涧、宜川各半部。”【《何绍南呈蒋中正陕北视察报告书》(1937年3月),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-080104-00001-004。】

在友军撤退区域,红军南下移防后建立抗日救国会等组织,逐渐恢复和扩大了苏维埃政权。庆阳、正宁、旬邑、甘泉、鄜县等地原属杨虎城部和东北军驻防,西安事变后由红军南下接防,“各种抗日会正在组织中”【《聂荣臻年谱》,第196页。】。驻守在庆阳县城的东北军第一〇九师于12月27日撤往西安,红军教导师三科随即移驻庆阳县城,不久陕甘宁省委工作团到达庆阳县城。在红军驻防期间,省委借机进行根据地建设。为加强地方工作,陕甘宁省委于1936年冬派出由蔡畅、朱开铨、郑自兴、赖传珠、刘国升等人组成的支前工作团,深入工作薄弱地区组织群众参加抗日救亡运动,开展建党建政工作。【朱开铨:《六十六年之革命生涯》,第143页。】1937年1月上旬,陕甘宁省委工作团与红军教导师民运科联合组建庆阳县抗日救国联合会,由黄子文负责。至4月底,在救国会基础上正式成立中共庆阳县委,李国斌任书记,下设7个区委。

红四师1937年1月驻防旬邑期间,组织成立旬邑县抗日救国会及其区乡分支机构,在此基础上,“秘密发展党员,帮助恢复党的基层组织,建立新的党部”【许尚志:《回忆红4师驻旬邑》,《陇东革命根据地的形成》,第183页。】。延安、甘泉和鄜县三座县城在东北军撤防后由红军进驻,其中“延安城的移交工作进展顺利,军委纵队未到之前,红军就已进入延安城”【《张宗逊回忆录》,解放军出版社1990年版,第157页。】。中共中央进入延安后,中共在延安的县政权仍然是以抗日救国会的形式活动。毛泽东对此明确指出:“抗日救国会只是暂时的,这里最好是不派县长,应成立抗日革命委员会,将来要成为苏维埃政权。因为这是我们首都所在地,不应与人共管。”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第698页。】

友军区域则主要依靠驻军或地方党组织的秘密活动。在镇原等非苏区,援西军抵达后,也建立了苏维埃政权。1937年2月,西路军在甘肃河西地区活动,中央军委决定以红四军、红二十八军、红三十一军、红三十二军及骑兵团组成援西军,刘伯承担任司令员。西路军河西受挫后,已无援西必要,援西军各部就地休整。3月上旬援西军到达固原、镇原地区,帮助“成立固原东区联保抗日救国委员会”【《红军西征的后续战斗》,《红色记忆:固原革命史资料文库》,第32页。】。红军还协助固原工委组建了8个乡级抗日救国会和农民协会。援西军在镇原驻扎期间,国共两党抗日民族统一战线已基本形成,但中共在镇原的地方组织尚未建立起来。在此情况下,援西军派民运工作人员出面,代行中共地方党组织的工作,与国民党镇原县政府及社会各界人士建立了友好的统战关系。在取得国民党县政府及各界人士支持的情况下,中共广泛开展民运活动,建立了各级抗日救国会以及抗日自卫军,并在平泉、中原、新城等地建立了党的基层组织,为建立中共镇原县委奠定了基础。到1937年初,中共又先后建立了合水、庆阳、驿马关、镇原、宁县等5个县委和西峰、固原2个工作委员会,扩大了党的组织和活动区域。【《新苏区——陕甘宁省的开辟与巩固》(1936年5月至1937年9月),《陇东革命根据地的形成》,第56页。】

中共以驻军为依托,其组织形式多为八路军驻各县办事处。“红军代表利用在国民党政权机关、学校、社会团体中的合法身份为掩护,发展党组织。”譬如洛川工委对外名义是八路军驻洛川办事处,所辖区域包括洛川、中部、宜君、鄜县等4县。高克林:《回忆洛川特委的创建与发展》,中共延安地委党史办公室编:《洛川特委与黄龙地委》,内部发行,1987年版,第124页。第三八五旅驻防期间,合水县委就是“以三八五旅政治处的名义,以民运部的招牌”活动。【《白生彩同志关于合水县委情况的回忆》,中共合水县委党史资料征集办公室编:《红旗辉映合水县》第2辑,内部发行,1986年版,第274页。】在陕北沿河各县,中共虽曾短暂建立党组织,但西征后已相继失去控制。西安事变后,中共在该区域的组织活动仍处于秘密状态。1937年2月4日,中共中央给陕西省委的指示强调:目前陕北工作的首要方向是北面(即绥、米、榆、神、府等),要在陕北苏区与神府苏区之间的榆林、横山、米脂、葭县、吴堡、绥德等地开展抗日统一战线工作,使苏区与这些区域联成一片,成为执行抗日纲领的模范区域。【《给陕西省委关于统一战线工作的一封信》(1937年2月4日),《党的工作》第28期(1937年3月9日),第20—21页。】如吴堡县在红军西征后面临“围剿”,1936年7月绥、吴党组织南下延川,留下的“县苏维埃政府缩编成革命工作委员会”。西安事变后,吴堡工委转到吴堡县边界活动。到1937年4月,郭文华等返回吴堡秘密接头,恢复了党团组织。【《慕汝勤回忆》,吴堡县史志办编:《吴堡县党史资料汇编》,内部发行,2003年版,第36页。】但是,上述各县的国民党政权仍然存在。1937年4月,国民政府任命何绍南为第二行政督察区专员。【《何绍南电顾祝同等通报马日到任陕西第二区行政督察专员兼保安司令》(1937年4月23日),台北“国史馆”藏“阎锡山档案”,典藏号:116-010108-1012-049】。何绍南到任后,“召集清涧、吴堡、安定各县长在绥德会议整顿团队,逐渐改编警察并严密组织保甲及训练民众各事”【《陕西省第二区行政督察专员兼保安司令何绍南呈军事委员会委员长蒋中正》(1937年5月1日),台北“国史馆”藏“国民政府档案”,典藏号:001-050040-00002-004。】。此后国共在边区范围的谈判和摩擦冲突事件也多发生在上述县域。

通过上述方式,到1937年初,中共恢复了旧苏区,并在统战区甚至是非苏区已迅速建立起政权组织。为避免产生纠纷,中共着手开展与国民党县政府间的划界谈判。1937年2月9日,中共陕甘省委、陕甘省抗日救国政府颁布《关于苏区与邻近各县友区行政关系之原则》,明确以下划界原则:(一)对曾被国民党军占领的原苏维埃政权地区,恢复原苏区建制;(二)对未曾建立苏维埃政权的非苏区,即使国民党军撤离,仍维持原有行政体系,归属国统区管辖。【《中共陕甘省委陕甘省抗日救国政府关于苏区与邻近各县友区行政关系之原则》(1937年2月9日),《西北革命根据地》,第210页。】双方约定苏区与国统区彼此尊重,互不干涉对方行政系统。

譬如在关中地区,中共与国民党县政权通过谈判划定了辖区界线。当时关中苏区辖有4县:新宁苏区占全县五分之四,新正苏区占全县五分之三,淳耀苏区占淳化县五分之三和耀县的一角,赤水县则由旬邑、淳化部分区域及彬县小块地区组成。这些辖区完全是农村,主要市镇仍属国统区。值得注意的是,关中苏区绝大多数县是西安事变后恢复的地区,尽管国民党军撤离,但各县旧政权仍然存在。【《习仲勋传》编委会编:《习仲勋传》,第284页。】1937年3月中旬,中共新正县与国民党正宁县政府在山河镇进行了划界谈判。经三轮磋商后达成协议,中共将原属新正县的5区划给正宁县管辖。【郭廷藩:《新正县与正宁县划界斗争》,《陇东革命根据地的形成》,第319页。】4月,中共新宁县与国民党宁县政府也就划界问题展开谈判。双方第一次谈判因对平子、良平、盘克、杨畔的归属问题争执很大,未能达成协议,不久又在宁县县城举行第二次谈判。中共方面代表包括新宁县委组织部长王秉祥、关中特委统战部长杨载泉、红二师驻军代表王子宜等,国民党方面代表有宁县县长王序宾、保安大队长师保元、中队长庞明胜。双方最终商定以西安事变当日实际控制区域为准,新宁县将潘村岘子以西区域交还宁县。平子半坡村虽自1934年起即为红军游击区,但因未建立苏维埃政权,最终划归宁县管辖。【王秉祥:《宁县国共划界琐忆》,中共宁县县委党史办编:《民主革命时期宁县党史资料汇编》上,内部发行,2007年版,第383页。】此外,沿庞家川、黑庄子、马家崖窑、东五畔一线,以东属新宁县,以西归宁县。协议达成后,因为南仓群众强烈要求脱离国统区,双方再次协商将南仓划归了新宁县。最终,新宁全县辖3区14乡,面积约3000平方公里,人口约1.3万人。【李德录:《新宁县划界斗争》,《陇东革命根据地的形成》,第293页。】此后,国共双方还划定了赤水、淳耀两县的范围。

总之,西安事变后中共南下接防,恢复并建立了新的苏维埃政权,造成了既成事实,引起国民党方面的不满。双方的认识分歧和争议日渐突显,尤其是随着陕甘宁边区政府的成立,厘清存有争议的各县的性质和范围变得更加紧迫。

三、国共双方围绕陕甘宁边区范围的初步交涉

1937年初,国共双方就红军驻防地问题进行了谈判。根据杨虎城的提议,蒋介石最初同意的红军驻地是延长、延川、延安、淳化、鄜县、庆阳及凉州等地。【《陈诚电蒋中正》(1937年1月15日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00005-098。】中共高层对蒋介石停止“剿共”仍存在担忧,且红军已经南下关中,在陕甘交界处休整。上述区域在统战区,“束缚于渭水、黄河之间是危险的”,驻防县域粮食极少,“多兵久驻,亦绝无办法”,“以后停止打土豪将决无办法”。因此,1月22日毛泽东、周恩来致电潘汉年,要求:“第一,蒋给我们以亲笔信,信内说明停止‘剿共’,一致对日,再则指定驻地与允许按月发给经费。第二,同意红军一部驻在陕南,我们并不要求商洛大道及汉中等要地,但请指定柞水、镇安、旬阳、安康、汉阴、紫阳、石泉、镇巴等八县,上述各县本来大部是苏区。至红军主力则请指定庆阳、合水、正宁、宁县、西峰、栒邑、淳化、中部、洛川、鄜县、甘泉、肤施、清涧、宜川、瓦窑堡、安边、豫旺等十五县三镇。我们本来拟请蒋调去陕北二高及宁夏马鸿逵,以其防地让与红军,但在目前恐增加蒋之困难,留待将来可能时再商。”【《毛泽东、周恩来关于与蒋介石交涉红军驻地等事项致潘汉年电》(1937年1月22日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第943页。】这一要求并没有得到蒋介石的应允。蒋介石坚持中共只能驻防在陕北一带和凉州以西,中共对此并不能接受。经过初步交涉,中共最终承诺2月1日红军从渭北地区撤出,退至旬邑、正宁、宁县一带驻防。

其后,随着苏区的恢复,中共进一步提出增加红军驻防地。2月8日,毛泽东致电周恩来,请其与顾祝同面商,防地必须增加金积、灵武、中宁、豫旺、安边、宁条梁、瓦窑堡、清涧、宜川等处。这些地方基本是西征后中共新开辟的苏区,后因被“围剿”而放弃。2月,红军援西军进入固原、镇原等地区。12日,毛泽东在给周恩来的复电中提到防地问题,要求再增加“海原、固原、镇原及西峰镇,因为现有的防地实在不够”【《毛泽东年谱(1893—1949)》上,第707、710页。】。“宁夏及整个陕北亦应提及,但可将来再商。”【《毛泽东关于向南京方面要求增加防地致周恩来电》(1937年2月14日),《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一),第950页。】尽管中共多次提出扩大红军驻防区域的请求,但始终未获国民党当局允准。但是,在中共的积极活动下,红军的驻防区仍取得了实质性扩展。至3月初,各部防区分布如下:红一军团驻守同官以南的耀县及淳化地区,贺龙率领的红二方面军经西峰镇、宁县沿西兰公路推进至咸阳、泾阳等地,陕北红二十八军及独立第一师控制延长、延川及延水关一带,红二十七军、红二十九军驻扎于膚施(延安)、甘泉、鄜县、洛川地区,红三十军驻防安定,红四方面军则分布于定边、安定、盐池、平凉、固原及毛居井附近区域。【《晋陕绥宁四省边区剿匪经过:第十三 收编声中之匪情》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00040-013。】

全面抗战爆发后,红军经三原改编后开赴前线。中共中央决定以第一二九师三八五旅及师属4个营等留守陕甘宁边区。9月,又成立边区保安司令部以配合留守部队。留守部队驻防陇东期间,中共相继在庆阳、合水、镇原各县建立起自卫军、保安大队等军事组织。此外,绥、米、葭、吴等河防要地因高桂滋部东调而出现防务空缺。国民党绥德专员何绍南紧急电令绥德各县县长,要求在驻军他调接防未到以前由保甲队“加紧训练,协力维持治安,并将控制地点及枪支人数报查”【《何绍南电安定赵县长等各县驻军他调接防未到前以保甲队维持治安》(1937年7月10日),台北“国史馆”藏“阎锡山档案”,典藏号:116-010108-1030-009。】。与此同时,蒋鼎文也拟定限制中共活动的办法,“中央及匪军方面党政军人员彼此往来驻防地区非持有行营核发之证明书,一律不准通过……匪军驻地应呈报行营,如有移动并将移动情形查报”【《蒋鼎文电蒋中正呈拟共军未经中央核决编定前不得从事任何活动办法》(1937年7月25日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-020300-00049-003。】。

至1937年10月,日军进逼黄河东岸的严峻态势迫使中共紧急请求由八路军接防府谷至宜川段河防。面对防务危机,蒋鼎文虽勉强同意,却对防区严加限制:八路军留守部队仅负责清涧至宜川段,陕西警备第二、第三旅驻守清涧至葭县段,高双成第八十六师负责葭县以北防线。【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年10月14日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00001-019。】21日,毛泽东、肖劲光致电陈伯钧、文年生,要求“七一八团即开清涧河口一带巩固河防”【《毛泽东、肖劲光致陈伯钧、文年生电》(1937年10月21日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第220页。】,同时指示林伯渠在交涉中争取扩大防区范围,具体诉求包括:(一)将防区北界由延水北扩至宜川北,因延长全县及宜川半县系原苏区且为入晋要道;(二)要求警卫旅停止北上;(三)由八路军接管葭、吴、清、绥四县及宜川县防务;(四)警备旅改驻宜川、韩城。【《毛泽东致林伯渠电》(1937年10月21日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第289页。】随着绥远、包头相继失守,原驻河防的高双成部及陕西警备旅也相继东调。【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年10月23日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00002-347。】尽管蒋鼎文认为中共此一要求“其用意对于特区只思扩大,本不应为其所请”,但因晋绥战局恶化且陕省无兵可调,因此,双方最终商定:(一)自宜川县北方云岩河北岸起,至葭县北端马镇以南归八路军布防;(二)云岩河南岸起以南地区至韩城归陕西警备第三旅负责布防;(三)马镇(不含)以北地区由第八十六师布防。中共接管防务后将绥、米、葭、吴、清五县划为警备区,但国民党仅允驻军而严禁建立县政权。由于双方长期积怨,即便驻防后中共军队仍遭国民党地方政权抵制,如富文等致电蒋介石反对八路军接防,要求由行政专员统辖地方武装维持秩序。【《富文等电蒋中正》(1937年10月29日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090105-00001-018。】河防五县的归属问题遂成国共博弈焦点。

1937年初的国共谈判中,双方虽讨论了边区的组织形式、行政长官等问题,但未就具体辖区范围进行实质性交涉。直至抗日战争全面爆发,红军改编开赴前线后,陕甘宁边区辖属范围问题开始突显。9月23日,蒋介石在庐山发表谈话,承认中国共产党的合法地位。同日,毛泽东、张闻天致电秦邦宪、叶剑英,指出:“宣言既已发表,目前谈判须解决者,应着重下列三事:(一)发布共同纲领。(二)解决边区问题。(三)《解放报》,在全国发行。”中共首次提出的边区范围包括鄜县、洛川、淳化、旬邑、正宁、宁县、西峰、镇原、豫旺、安边、清涧、河口、瓦窑堡、宜川14县。【中国人民解放军军事科学院编:《叶剑英年谱(1897—1986)》上,中央文献出版社2007年版,第190—191页。】这一提案基本符合西安事变后中共实际驻防的情况。然中共因国民党派遣高级参谋一事,对国民党更加戒备。9月27日,中共进一步扩大诉求范围,将边区所辖县域增至27个,新增区域包括绥德、米脂、葭县、吴堡等战略要地,并首次将神府苏区、延川、延长等原秘密活动区域纳入边区范围。【《中共中央书记处关于要求国民党解决陕甘宁特区问题的指示》(1937年9月27日),《陕甘宁边区抗日民主根据地·文献卷》上,第285页。】此举完全超出国民党预期,康泽报告蒋介石称,“深感觉与过去商定者出入太大”【《康泽电蒋中正有关叶剑英等为陕甘宁特区问题提要求六项及经电复各情》(1937年10月4日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-020300-00049-011。】。在河防各县,国民党仅允诺中共驻军,自然不会将其列入边区管辖范围。其他诸如“双十二事变以后又增陕省之鄜县、甘泉、膚施、延长、旬邑、淳化、靖边等七县”,蒋鼎文就曾提议“事变以后扩张之七县似亦不应划入特区”【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年9月28日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00204-111。】。可见,双方对西安事变后中共新增控制县域的合法性存在根本争议。至10月19日,谈判仍陷僵局。康泽提出折中方案:维持18县框架,但允许根据现实情况调整具体县份。这一方案与中共27县的诉求相距甚远。

11月4日,谈判继续进行。毛泽东指示叶剑英向国民党提出并力争解决特区的范围和目前急需的经费等问题。在边区范围上,中共仍然力争27个县以上。【《叶剑英年谱(1897—1986)》,第207页。】国民党方面自然难以接受。在双方难以达成共识的情况下,中共一方面与国民党谈判交涉,另一方面积极推进县域政权的建设。据贺耀祖的报告:“本省庆阳、环县、正宁、合水、宁县五县尚有苏区组织,尤以环县已全境划为苏区。经府委派县长不能到职。所有各苏区境内之一切行政均受延安边区政府之统辖。”【《蒋鼎文电蒋中正》(1937年11月8日),台北“国史馆”藏“蒋中正总统文物”,典藏号:002-090300-00212-180。】前文述及,中共在接防河防5县后,也在警备区建立秘密的中共绥德特委。11月,中共绥德特委正式成立,隶属陕甘宁边区党委,机关设在绥德警备区司令部内,对外名义是警备区司令部民运科,特委书记的公开身份是民运科长。【中共陕西省委组织部、中共陕西省委党史研究室、陕西省档案馆编:《中国共产党陕西省组织史资料》,第234页。】在三边,陕甘宁边区政府决定将盐池、定边、靖边三县划为一独立的行政分区,归边区政府直接管辖,任命王子宜为分区行政专员。【《陕甘宁边区政府命令——关于将盐池、定边、靖边三县划为独立的行政分区事》(1937年11月9日),《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第29页。】

12月底,王明主持新一轮的谈判。中共此时主张的边区管辖范围包括:延安、甘泉、鄜县、洛川、延长、延川、安塞、安定、保安、靖边、定边、淳化、旬邑、宁县、正宁、镇原、固原、海原、靖远、盐池、环县、庆阳、合水23县。【杨奎松:《失去的机会——战时国共谈判实录》,广西师范大学出版社1992年版,第66页。】与之前方案相比,差异之处在于减去河防5县以及神府、豫旺、安边等县,新增洛川、固原、镇原、海原、靖远各县。中共此时的意图是增加西线各地,使辖区直达黄河右岸,而且“五县环绕边区,而各县之内又多原有苏区,故曾请将此五县一并划归边区管辖”【《陕甘宁边区政府给国民政府行政院的签呈——呈请鉴核陕甘宁边区行政区域》(1939年2月12日),《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第166页。】。此后,国共关系因苏联出兵问题等影响急剧恶化,蒋介石显然不能同意上述要求。蒋介石还派胡宗南率6个新补充的师驻陇海、汉中、天水及甘、凉、肃,委任朱绍良为战区政治部主任。

此后,边区县域内政权纠葛与摩擦冲突迭起。在陇东统战区,中共已经发展起来的具有政权性质的抗日救国会被取消,党组织和群众团体被破坏。【中共庆阳地委党史办等:《陕甘宁边区陇东党的统战工作》,内部发行,1995年版,第37页。】国民党地方政府也对中共“编组乡镇,干涉行政”表示不满。如国民党合水县政府的报告称,合水划为募补区后,中共要求“合水在十日以内即划归特区,或有谓已经划归特区管辖者,县长保安队均需推翻”,致使“庶政不能推进”。【《甘肃省合水县政府关于报送本县划归第八路军征募区后共党活动情况致甘肃省政府何耀祖的呈》(1937年11月29日),甘肃省档案馆藏,档案号:M015-001-0013-0003。】特别是国共双方对所划各县的性质争议很大,甘肃省政府主席朱绍良认为,“本府以西安事变以后第八路军在本省第三区属庆阳、合水、正宁、宁县、环县等五县境内活动,前经电准,复电以庆阳等五县系该军募补区,但仅限于募补新兵等”。在甘肃省政府看来,上述各县在性质上属于募补区,中共不能行使行政权。为解决县域内行政冲突,甘肃省政府与谢觉哉就边区政府划界管辖事宜商定口头办法,派顾问贺其燊为划界委员。最终,双方口头商定条款:既成事实的边区编组区域维持现状,未经编组乡镇的地区由国民政府推行保甲制度,同时全面改组民间团体。【《甘肃省政府关于本省第三区所属庆阳等县与贵军所编乡镇划界事宜、派本府顾问贺其燊负责办理致第八路军驻兰办事处的公函》(1938年4月18日),甘肃省档案馆藏,档案号:M015-001-0013-0005。】

1938年7月国民参政会期间,国共双方再次就边区范围进行协商。3日林伯渠递交签呈,延续了此前23县的方案。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】蒋介石将陕甘宁边区问题交由行政院解决,行政院则交由西安行营直接负责此次谈判,并让陕甘宁各省政府参与其中。此次方案与之前提法基本一致,但遭到各省政府的反对。此前中共在陇东的活动使得国民党地方政权极力遏制中共的要求。朱绍良更是声言取缔边区,“林所呈请于中央求五县外,再加四县,未免背道而驰,似宜保行政完整军权统一之原则,结束畸形发展之边区政府,以后即不分畛域,八路军在军委全权指挥之下,在不干涉行政之立场,任何地方均可由军会指驻,无取旧军阀之防区制”【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】。宁夏省政府主席马鸿逵也坚决反对将海原、固原、靖远划为特区。西安行营给行政院的处理意见也认为,基于目前的事实,可以将甘肃3县、宁夏盐池划归陕西,成立陕西行政委员会,而中共提出的洛川、神府、横山及甘肃的正宁、庆阳、合水等地不宜划入特区。根据上述原则,西安行营向行政院呈报两个方案。第一方案有着明显取消和收编特区的意味,要求将各县编为两个行政督察区,督察专员及民众运动等均由陕西省政府指挥,各县之县名及县治应保持原状。第二方案则是国民政府解决特区问题最大限度的办法,要求成立陕北特区行政委员会,将陕西省膚施、鄜县、甘泉、延长、延川、安塞、安定、保安、靖边、定边等10县(必要时加入清涧、吴堡、绥德及宜川之一部),甘肃省合水、环县及庆阳部分,宁夏盐池划为特区(14县)。“关于特区各县行政区划及县府县治之变更须经中央核准。”在具体权限上,特区隶属行政院并受西安行营指挥监督。上述两方案不可谓不苛刻,29日行政院会商决议采纳第二方案。蒋介石也对第二方案表示认可。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】其后的国共谈判也是以此为蓝本展开。

在谈判策略上,国民党有意降低谈判级别。行政院将该问题交由西安行营处理,并委派谷正鼎、彭绍贤等在陕西省就近解决。林伯渠认为此种方式缺乏诚意:“西安行营指派之负责人会谈结果与中央意旨相去甚远,切望就近商承委座。”事实上,谷正鼎等此次来陕协商并无诚意,经再度磋商后,林伯渠对“谷君等仍坚持取消边区,恢复专员制度”不能接受,提议应将边区问题由地方送中央解决,“因边区问题决非陕西地方问题,亦非在于一部份抱有成见者所能就地解决”。蒋介石不仅不同意,而且要求孔祥熙参考何绍南此前所提意见,驳斥了中共的要求。何绍南的方案反驳了中共提出的边区疆界是由苏区演化而来的既成事实。何绍南认为,在西安事变未发生以前,所谓陕北苏区十之八九均经国民党军收复,当时红军在陕北的驻地仅限于保安、安塞的一部分,以及神木、府谷的东南部。“所谓彼时既成事实远不及今日所谓边区之广。”因此,他主张“省县建制与行政系统,不宜轻予变更”。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】

何绍南密呈的具体方案是:(一)将绥德、吴堡、清涧、安定、延川五县并归陕西第一行政督察区,仍由国民党忠实苦干党员担任专员和县长,严防赤化;(二)将膚施、保安、安塞、定边、靖边、延长、甘泉七县划为陕西第二行政督察区,以共产党员担任专员和县长,代替边区;(三)共产党若认为区域较小表示不满,再酌其要求之甘肃数县另为一行政区,派该党党员担任专员和县长,但不得变更省县隶属。此方案在蒋鼎文看来都觉得“严紧”,而不得不重提此前第二方案。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】此次谈判因国民党地方政府参与其中,意见更难统一。面对日渐增多的县域政权纠葛,陕甘宁各省府力图借谈判限制中共的活动,所提方案也更为苛刻。在地方政府的鼓动下,蒋介石也认为中共提出的要求缺乏诚意,而且一再声明,在庐山所谈之特区“系指陕北而言并未涉及甘宁两省之边区,与共党现时所提县分逈不相同”。因此,蒋介石也同意西安行营第二方案提出的14县,只是认为将盐池划归特区不甚妥当。【《设置陕甘宁边区行政组织并划膚施等县为管辖范围(一)》,台北“国史馆”藏“行政院档案”,典藏号:014-010401-0241。】中共自然难以接受,疆界问题再次搁置。此后国共双方间断性地进行过谈判,但基本还是以此次所提方案为蓝本。国民政府并无解决之诚意,甚至“绝对否认共党所谓陕甘宁边区之组织”【《共党问题处置办法(一)》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00018-001。】。因此,国共双方在陕甘宁边区范围的长期谈判中终究未能形成明确的法令依据。

结语

陕甘宁边区是在西北苏区的基础上创设的。从苏区到边区,辖属范围受国共双方军事斗争的影响,“有的没有全县都建立过苏维埃,有的虽建立过苏维埃,却没有巩固,时进时退”【《陕甘宁边区政府工作报告》(1941年4月),《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,第161页。】。特别是西安事变前后,苏区范围呈现剧烈扩张与收缩的态势。因此,对于苏区的范围,国共双方在认识上存有分歧。国民党认定在西安事变前,中共“仅据有陕北保安、安塞之一部,抗战后自行扩展,跨及陕甘宁边区之广大区域”【天水行营政治部:《中共不法行为及破坏抗战事实纪要》(1940年),《共党活动及处置办法》,台北“国史馆”藏“国民政府档案”,典藏号:001-014500-00016-009。】。中共则认为“至西安事变前夜,有辖地18个县(旧县界),125个区,人口约95万。境界则东起黄河,西止固原,南达淳化、旬邑,北迄横山以至神府,面积约30万方里有奇”【《陕甘宁边区政府一年来的政况》(1938年7月7日),《林伯渠文集》,华艺出版社1996年版,第62页。】。上述说法都是基于其后国共摩擦与政争语境下的一家之言。梳理苏区的演变历程可知,东征和西征期间所开辟的苏区至西安事变前已面临困境,西安事变后中共迅速接防,并以驻军为依托建立政权组织,进一步扩展了控制范围。然而国民党县政权仍然存在的县域,形成了双重政权的局面。

抗战期间,国共双方围绕边区管辖范围的数次谈判并未达成共识,遂造成一种模糊情境。中共以1937年7月庐山会谈得蒋介石面允为由,力争实现边区的合法化。国民党方面则意图将边区问题地方化,以西安行营主导谈判,让陕甘宁各地方政府参与其中。国民党地方政府以“破坏行政”等由力图取消边区政府,所拟定的处理方案也更为严苛。当然,在蒋介石看来,“关于共党问题之症结目前不在陕北几个县,而在共党应有根本时进一步之真诚服从中央命令,行国家法令”【《对于共党问题之检讨与吾人应取之方针》(1940年3月),台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00061-001。】。在辖区不明、双方分歧又难以弥合的情况下,中共以驻军为依托迅速扩展县域政权组织。国民党亦试图遏制中共的发展,将边区冲突交由地方政府处理,“并授令各该省自动以种种必要手段强制恢复管辖区权力”【《共党问题处置办法(一)》,台北“国史馆”藏“陈诚副总统文物”,典藏号:008-010702-00018-001。】。1939年后,边区摩擦冲突自然无可避免。

作者简介:张宝同,华东师范大学历史学系博士研究生。来源:《苏区研究》

2025年第

2期。

注:该图根据《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一)一书所附《陕甘苏区略图(1936年12月)》绘制而成。西北革命根据地发展形势图(1934—1936)

注:该图根据《巩固和发展陕甘苏区军事斗争》(一)一书所附《陕甘苏区略图(1936年12月)》绘制而成。西北革命根据地发展形势图(1934—1936)